央视八集人文纪录片《珠江》正在热播!

你看了吗?

这部令广州人倍感亲切的纪录片

蕴藏着丰富的越秀元素

今天

带你走进第1、2集

探看越秀的别样魅力!

人文纪录片《珠江》全域影绘2320多公里珠江,跳出“江河地理志”的叙事框架,以“开放”为锚点,在历史纵深中寻找当代中国与世界对话的精神坐标。

首次将珠江流域山脉、水脉与千年商脉、文脉纳入统一叙事框架,并以全球视野审视这条“东方大河”在人类交流文明互鉴中的当代价值,为观众呈现了珠江文化的独特魅力。

第1集《那片绿色》

本集内容:一条江的名字,寄托着一座城市的遐想,在千年商都广州,人们给穿城而过的大江赋予了一个诗意而华贵的名字——珠江。与一般江河的骨状流向不同,珠江是一条超级雨型大河,形成一条扇形的庞大水系。珠江丰沛的水量润泽大地,孕育出一片广袤的绿洲。

01海珠石

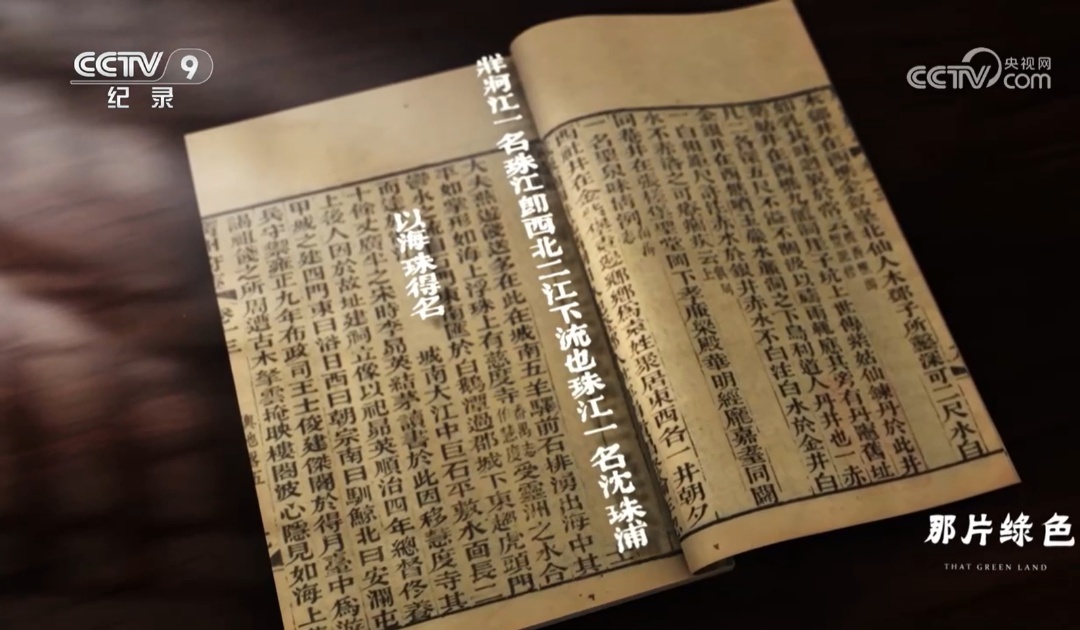

根据《广州府志》的记载:“粤江,一名珠江,以沉珠浦得名。在府城南。”沉珠浦位于府城南三里,江中有块石头叫“海珠石”。

海珠石曾是珠江河道中的一块巨大礁石,由红色砂岩构成,故址在今长堤北侧、新堤二横路、新堤一横路一带。

2000年夏,一次工程施工中,工人在长堤附近地下约3米处意外挖掘出一块约30米长的巨石。考古学家确定这就是海珠石。

(图源:“i广州”微信公众号)

政府遂即决定将位于沿江西路与新堤二横路交会处显露出的一部分海珠石予以保护,并作为景点,就是如今的海珠石遗迹。

02通草画

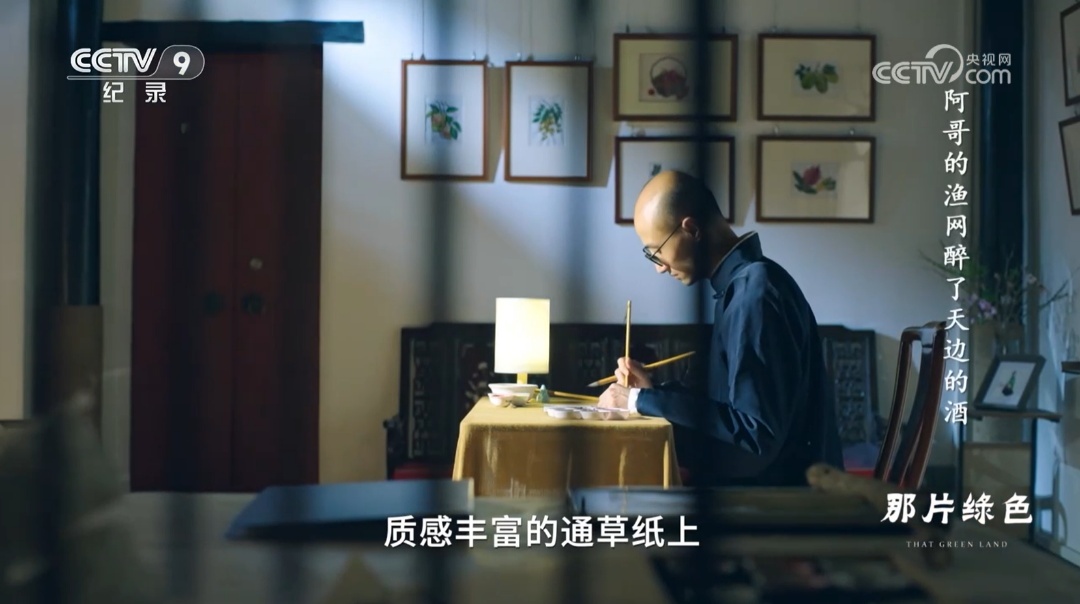

在广州这个一口通商的繁华口岸,曾聚集着两三千名画匠,日夜不息,记录着广州的点点滴滴,把斑斓缤纷一一描绘在质感丰富的通草纸上。

通草水彩画又称外销通草水彩画,是中国画家用中西绘画原理和技巧相结合,在通脱树心切片制成的“纸”上绘画,以反映中国本土风情的一种水彩画,为中国外销画的一种。

通草画兴起于18-19世纪的广州,主要用于出口,它独特的用材和笔法充满了浓郁的岭南色彩,成为广州向西方世界展示中国历史文化的窗口。

2015年,通草画被列入越秀区级非物质文化遗产代表性项目,2022年10月,通草画被列入第八批广州市级非遗代表性项目名录。

第2集《通海夷道》

本集内容:这是一座架起东西方文明交流的友谊桥梁,两千年前,丝绸之路从大汉的首都长安出发,横贯河西走廊,经由中亚、西亚直抵地中海周边各国,协和万邦,天下大同。正是这条丝绸之路将华夏民族的美好愿景播撒成一路繁花。

01南越文王墓

象岗山,是明代羊城八景中“象山樵歌”的所在地。1983年6月9日,在象岗山的一次施工中,发现了南越文王墓。

南越文王墓是西汉初年南越国第二代王赵眜的陵墓,是目前岭南地区已发现的陵墓当中,规模最大、随葬品最为丰富、墓主人身份最高的汉代陵墓。

陵墓内共出土随葬品1000多件,包括金器、银器、铜器、铁器、陶器、玉器等,其中丝缕玉衣和“文帝行玺”的金印最为珍贵。

同时,南越文王墓出土了一批直接来自海外的遗物,包括原支非洲象牙、产自西亚的乳香、来自波斯的银盒等,是目前中国发现最早的一批直接来自海外的舶来品,成为了广州自秦汉开始海外交通贸易的直接物证。

02船纹铜提筒

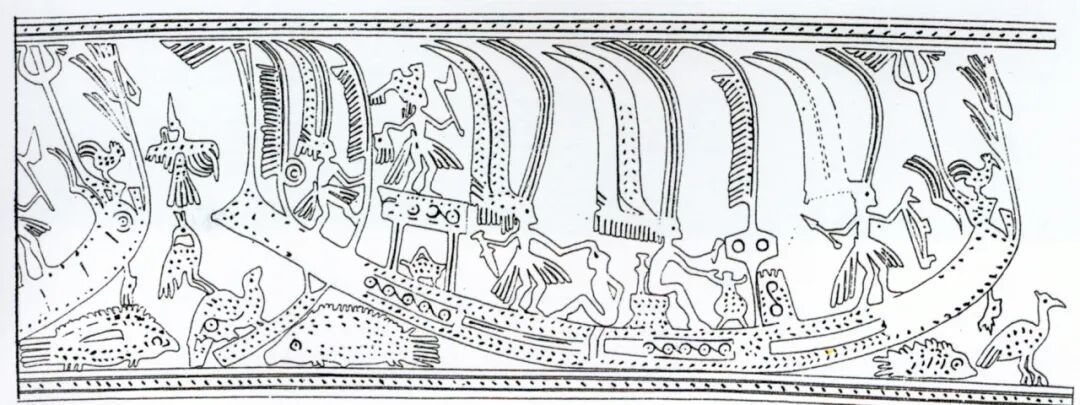

两千多年前,岭南地区的造船技术有多先进,答案写在了南越王博物院的船纹铜提筒上。

提筒是古代越族的盛储器。船纹铜提筒筒身有四组船纹,四船首尾相连,船上的“羽人”头戴羽冠,上身赤裸下身着羽毛短裙,船尾有人持弓形大橹控制船体行进。橹摆动时,船与水接触的前后部分就会产生压力差,驱动船只行进。

船舱部分,可见采用了木板相隔而成互不相通的水密舱技术,若其中一个船舱进水,其他船舱亦暂时不受影响,让远航成为可能。

船纹摹本(图源:“南越王博物院”微信公众号)

《珠江》于11月9日起

每天20时在央视纪录频道播出

将持续播放到11月16日

11月22日起

广州台综合频道、新闻频道

将跟进播出

接下来

我们将持续带大家“云”赏《珠江》

探寻纪录片背后的越秀风情

敬请期待!

来源:“广州越秀发布”往期、“南越王博物院”“越秀文体旅游”微信公众号

编辑:董俊毅

校对:张龄丹、龚湘怡

责编:蒋锦彤

编审:詹苹苹

签发:刘荣武

订阅后可查看全文(剩余80%)