新东方创始人俞敏洪于2025年11月16日(南极时间)新东方成立32周年之际,从南极向全体员工发布内部信,却因内容与员工现实处境反差巨大引发广泛争议。

俞敏洪的发言往往引发关注

员工不买账

俞敏洪在内部信中表示,“在明媚的阳光下”向每一位参与过或者正在参与新东方事业的人表示感谢。信中5次提及“南极”,以极地环境隐喻企业坚守,同时呼吁员工“像企鹅一样相互扶持”。但这一举动却引发部分员工争议,有人认为在业务转型关键期,管理层更应聚焦实际经营挑战。还有一些员工表示无法与正在旅游的老板共情,类似言论在多个社交平台引热议。

员工吐槽

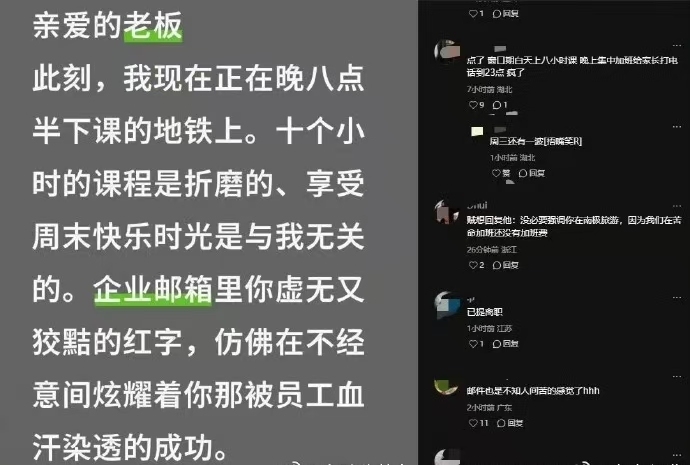

部分员工在社交媒体吐槽:“本来加班就烦,收到老板从南极发来的鸡汤信更崩溃”。有员工晒出加班至23点的工作记录,讽刺信中“南极24小时阳光”与自身“24小时压力”的对比。一封传播较广的员工信中写道:亲爱的老板,此刻,我现在正在晚八点半下课的地铁上,十个小时的课程是折磨的、享受周末快乐时光是与我无关,企业邮箱里你虚无又狡黠的红字,仿佛在不经意间炫耀着你那被员工血汗染透的成功。

原本是一封例行的“生日贺词”,却迅速在内部论坛、小红书、微博等社交平台引发“翻车”。大量新东方员工跟帖吐槽,舆论场也出现“共情翻车”“精英自恋”等批评声浪。

祝福为何掀起风暴

记者从俞敏洪的个人微博中看到,他13日已经到达阿根廷乌斯怀亚(南极游轮传统出发点),外界普遍把此行视为“新东方文旅”的“自费探路”或“高端踩线”,而高客单价的国际游学、极地探险被新东方内部视为“第二增长曲线”,公司财报此前明确提到“已在30个海外目的地布局高端中老年和K12营地产品”,南极正是高端客单价最高的线路之一。

有网友认为,南极本身就是最贵的“精英符号”之一——船票市价2~8万元人民币,外加阿根廷—中国往返商务舱,一套行程轻松十几万。宏观经济承压、教培行业刚刚缓过气的背景下,老板亲自示范“最贵远方”,天然自带“阶层滤镜”。内部信之所以从“温情祝福”演变为“舆情风暴”,核心原因有:

一、场景落差刺痛了“加班族”

信中17次出现“我”、5次出现“南极”,配上“浩瀚洁白、翡翠冰山、无边宁静”的抒情,与“晚八点半还在地铁上”“周末要续费加班”的普通员工形成强烈反差。

当老板在“24小时阳光”的极地谈“坚守”“初心”,员工却感受到“被加班”“被优化”的寒意,于是“你在南极看企鹅,我在格子间续命”成为最火吐槽模板。

二、公众人物的“文艺抒情”容易滑向“精英自恋”

大众对“成功者独白”的耐受度越来越低,任何脱离具体利益分配的“情怀”都会被当成PUA。

南极意象本是“纯净、孤独、坚持”,但放在企业32周年节点,被解读为“用员工的血汗钱买单自己的诗与远方”,抒情便变成炫耀。

此前董宇辉“小作文风波”、孙东旭离职等事件已让外界对新东方“管理格局”存疑,此次“南极来信”恰好成为情绪出口,进一步放大了不信任。

要认识到“共情缺口”时代的语境

有专家认为,在“共情缺口”时代,公众人物的发言应遵从“语境优先”原则:企业PR必须先判断“受众此刻情绪温度”,再决定“要不要抒情、抒到什么程度”。在“降本增效”周期,少谈远方,多谈具体利益;应把话筒递给一线:与其创始人“高空独白”,不如让普通老师、客服、仓库打包员讲30秒“我的32周年”,既真实又安全;要建立“情绪对账”机制:重大公开文本发布前,先做内部“焦点小组”测试,收集一线吐槽,提前埋好“自嘲梗”或“福利彩蛋”,避免正式场合翻车;公众人物要习惯“第二语言”:在“打工人”语境里,把“我”换成“我们”,把“南极的宁静”换成“今晚不排值班表”,把“坚守”换成“调休和加班费”,才能避免“文艺”变“冒犯”。

一句话,“情怀”不是原罪,脱离痛感的情怀才是。

南方+记者 项仙君

订阅后可查看全文(剩余80%)