今年,是中国人民抗日战争胜利80周年,也是冼星海诞辰120周年。作为一位用音符写下民族史诗的作曲家,冼星海的名字早已超越时间,成为中国现代音乐的精神坐标。

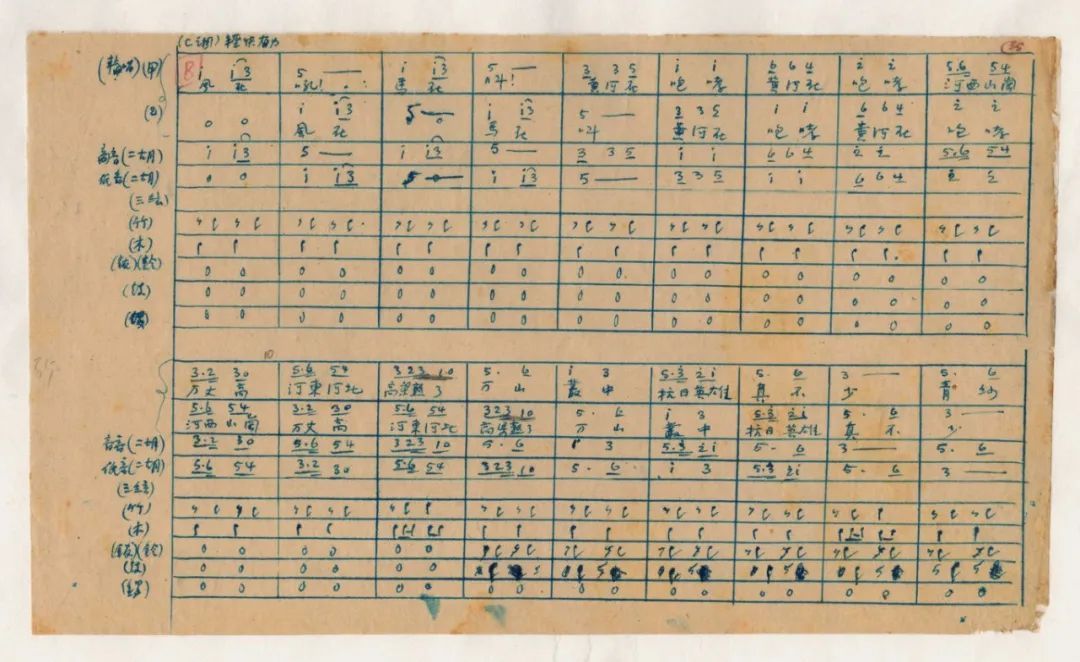

《黄河大合唱》延安手稿。中国艺术研究院艺术与文献馆藏 受访者供图

从《黄河大合唱》到《中国狂想曲》,冼星海的作品不仅记录了战火岁月中的人民声音,也在当代持续回响。今天,我们“重读”这位来自广东的人民音乐家,不只是为了纪念,更是为了探寻:他的精神如何被一代代人理解与延展?他的旋律如何在数字时代焕发新生?

记者专访星海音乐学院音乐学系副教授余亚飞,围绕“星海精神”的活化表达,展开深入对话。

重读星海:激活跨时代的文化认同

南方+:在冼星海诞辰120周年的节点上,您认为今天的我们应该如何“重读”星海精神?在新的时代背景下,星海精神又是如何得到延伸的?

余亚飞:在冼星海诞辰120周年的历史节点上,“重读”这位人民音乐家,不仅是对其艺术成就的回顾,更是对一种精神谱系的深度激活。所谓“星海精神”——不屈不挠、人民至上、敢为人先、海纳百川,并非抽象的口号,而是贯穿其生命实践与艺术创作的核心脉络。

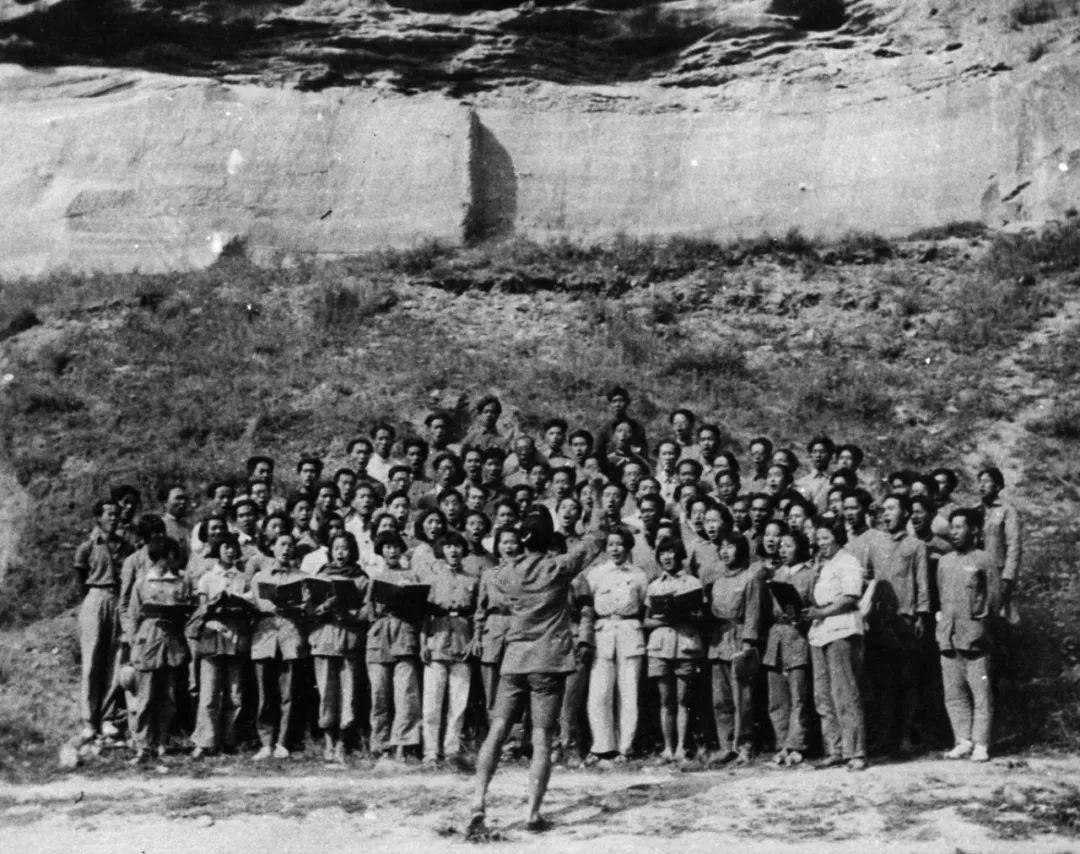

1939年4月13日,《黄河大合唱》首演时鲁艺乐队与上海救亡演剧三队成员合影。中国艺术研究院艺术与文献馆藏 受访者供图

重读冼星海,本质是重读一种“破壁精神”:打破艺术与人民的壁垒、个人与时代的藩篱、本土与世界的隔阂。星海精神从未远去,它已在当代社会扎根为一种行动哲学——以创新回应变革,以韧性直面挑战,以包容消弭对立,以人民性锚定价值。这或许正是120年后,我们与星海最深刻的共鸣:“滔滔黄河浪”承载的民族魂,终将在新时代奔涌向前。

南方+:冼星海的音乐定格了抗战记忆,是否也构建了一种跨时代的文化认同?

余亚飞:冼星海的音乐,尤其是《黄河大合唱》这部史诗级作品,确实不仅定格了中华民族艰苦卓绝的抗战记忆,更深刻地构建并持续强化着一种跨越时代的文化认同。

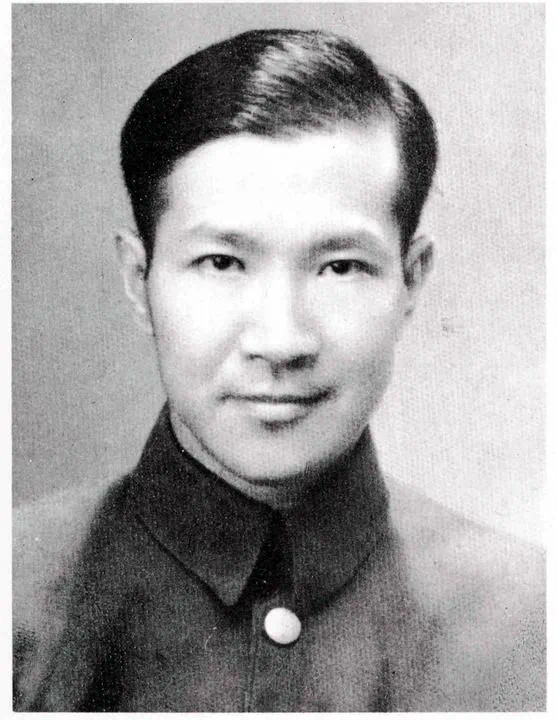

冼星海肖像。(资料照片,来源:延安文艺纪念馆) 受访者供图

这种认同感体现在多个层面:凝聚战时民族精神、塑造共同记忆、时代的号角等。冼星海的音乐将“黄河”“不屈抗争”“爱国主义”等核心符号和精神价值深深植入中华儿女的集体意识中,成为连接历史与当下、凝聚海内外华人的强大精神力量和文化基因。因此,答案是肯定的:冼星海的音乐,是构建中华民族跨时代文化认同的一座不朽丰碑。

活化传承:让历史记忆可感知、可参与、可传播

南方+:广东作为冼星海的故乡,如今在其精神传播和历史记忆传承中承担着怎样的角色?还有哪些努力空间?

余亚飞:广东作为冼星海的故乡,在传承其精神与历史记忆方面承担着核心载体与精神灯塔的角色。冼星海纪念馆番禺馆等场所成为重要的红色教育基地,通过实物、手稿、影像等展示其生平轨迹;广州的星海音乐学院、星海音乐厅等地标,将冼星海的名字融入城市文化肌理,形成日常化纪念;星海音乐学院持续培养专业人才,星海音乐厅常年上演《黄河大合唱》等经典作品,成为华南地区传播其音乐的核心舞台。

但冼星海精神的传播仍面临代际隔阂、形式固化等问题,未来可从以下方向突破:一是创新叙事方式,贴近年轻群体。开发沉浸式虚拟展览、音乐主题互动游戏,利用短视频平台传播创作故事;二是跨界艺术表达,与当代音乐人、舞蹈剧场合作,以电子音乐、街舞等形式解构经典作品。联合教育部门编写中小学音乐与历史融合教材,让学生理解作品背后的社会语境。

冼星海在窑洞中创作。(资料照片,来源:延安文艺纪念馆) 受访者供图

广东对冼星海的传承,需从静态保护转向动态创造,将历史记忆转化为可感知、可参与、可传播的文化实践。

南方+:在您看来,我们应该如何挖掘和传播广东抗战音乐家的历史故事,让更多年轻人了解这段音乐史?

余亚飞:挖掘和传播广东抗战音乐家的历史故事,是传承民族精神、增强文化自信的重要方式。要让更多年轻人了解这段历史,需结合现代传播手段与教育创新。

首先要建立系统化历史档案。一方面要抢救性收集史料,联合档案馆、高校和研究机构,搜集乐谱、手稿、信件、老照片、录音等一手资料,同时采访音乐家后人、亲历者或学生,录制口述史;另一方面要建立数字资源库,例如创建“广东抗战音乐记忆”网站等线上专题数据库,并开放公众查询,提供高清文献、音频及背景解读。

冼星海指挥鲁艺合唱团排练《黄河大合唱》。中国艺术研究院艺术与文献馆藏 受访者供图

其次要用年轻人喜欢的方式讲故事。比如制作短纪录片,用动画还原历史场景,邀请音乐人重新演绎抗战歌曲并解析创作故事,音乐综艺或在地标建筑举办交响乐快闪;充分利用技术创新,在博物馆设计互动展厅,或开发手机AR应用,通过扫描老建筑触发历史音频实现交互;创作以音乐家为主角的历史剧本杀,让年轻人通过角色扮演理解历史。

最后要以从课堂到社会的方式融入教育。一是推动地方教材关于“广东抗战音乐”主题的编写,在读本中嵌入音频链接,在音乐课中教学抗战歌曲,解析其时代意义。二是广泛组织校园活动,如举办由学者或艺术家主讲的“抗战音乐巡讲团”进校园活动、校际音乐创作比赛等,鼓励学生以抗战精神为主题写新歌。三是社会联动,与共青团、青年社团合作,开展“红色音乐研学之旅”。

采写:南方+记者 王涵琦 实习生 张瑀轩

订阅后可查看全文(剩余80%)