一部独角戏,广州连演两场,提前半个月就全部售罄。

连广东省话剧院院长鞠月斌都直言:“我手头也实在一张票都没有了。”

在本届粤港澳大湾区文化艺术节上,除了这部沪产话剧《年龄是一种感觉》外,还有粤产音乐剧《喜欢你》、话剧《封锁》在内的多部小剧场剧目,持续点燃大湾区市场热情。

(小剧场如何在大湾区城市“魔性”生长,时长共3分03秒)

看演出“开盲盒”!小剧场如何在大湾区城市“魔性”生长

近年来,小剧场、演艺新空间异军突起,带动年轻观众以“体验”为目的去打卡沉浸式剧目。所谓演艺新空间,大多是从其他空间改造而来,其体量与小剧场接近。

据中国演出行业协会统计,2023年,全国小剧场和演艺新空间的演出场次和票房收入增长率均超400%。2024年同样保持较高水平的运营,剧场类演出(含演出新空间和小剧场等)29.64万场,票房收入119.29亿元。

不同于传统大剧场对演员和观众的较高要求,小剧场、演艺新空间不仅是戏剧空间,也是社交和消费的场所,以更灵活的业态成为文艺创作与市场融合的“试验田”,助力文化流量向经济增量成功转化。

为抢滩“演艺经济”市场新风口,今年5月,广东重磅出台《关于推动广东演艺市场高质量发展的若干政策措施》,其中就提出要培育演艺新空间,鼓励各地盘活闲置空间,活化利用公共空间,发展体验式、互动式、沉浸式演艺项目。

小剧场、演艺新空间如何成为“城市新引力”?这些演艺新业态如何进一步带动“演艺新消费”?南方+记者采访来自全国各地的多位导演、制作人,探讨大湾区小剧场的潜力与机遇。

观众“出发了”

小剧场为何让人“上头”

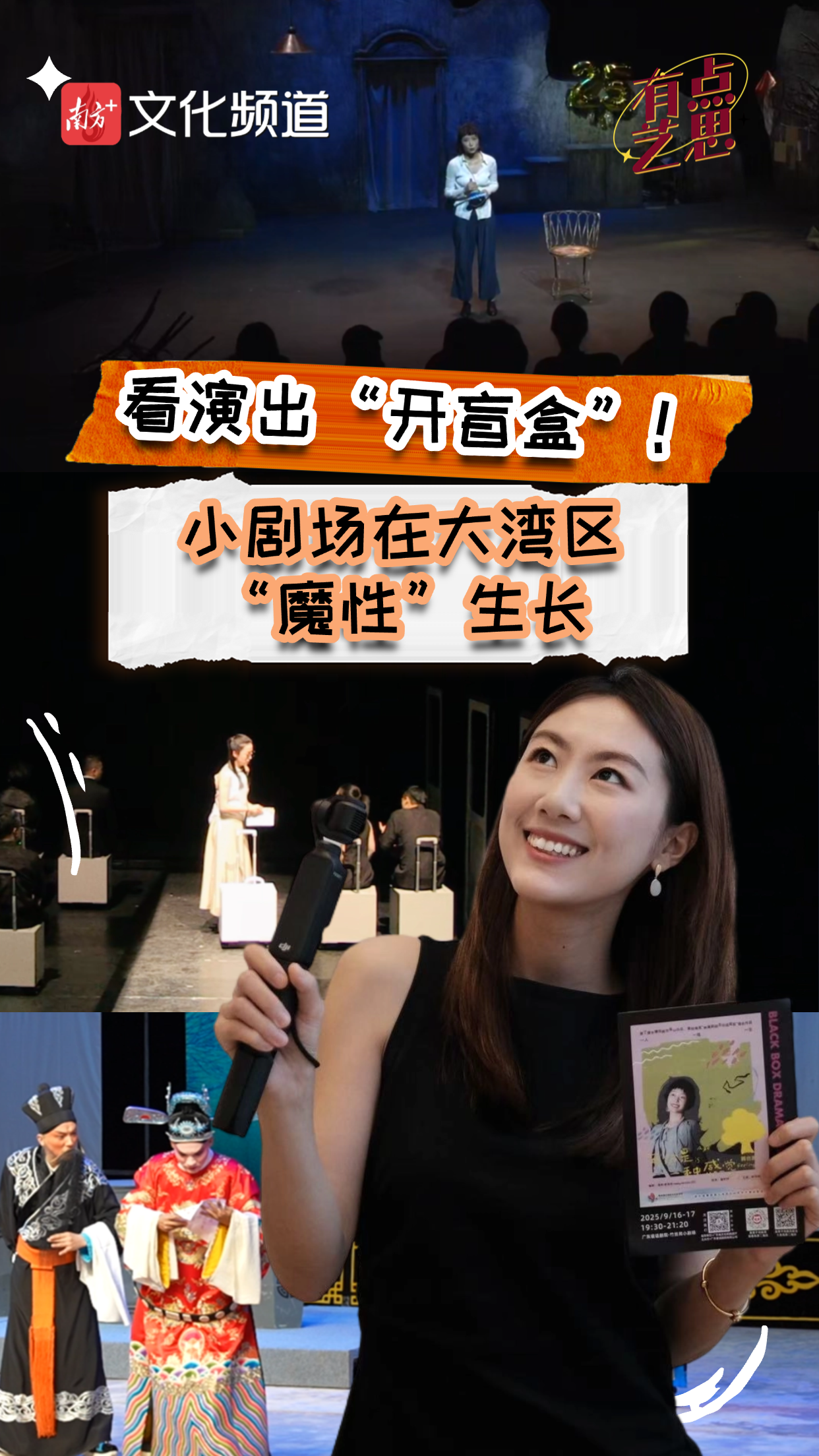

“今天我们会上演哪六个故事呢?选择权要交给我们的观众。”《年龄是一种感觉》中,主演孙书悦在一开始就向观众展示了12张悬挂在大树上的故事卡片。

通过“击鼓传花”的方式,6名接到手捧花的观众依次选择故事卡片,由此组成了当晚的演出。

这部剧被网友称为“盲盒话剧”,讲述了一名女性从25岁开始到生命终结的12个人生片段,每场演出只会呈现其中的6个。这种表演形式如同打开人生的盲盒,有错过,也有未知的惊喜。

《年龄是一种感觉》剧照。

如同这部剧给予观众的颠覆性观感,小剧场戏剧是一种追求创新性和实验性的戏剧形式。只容纳两三百人的小场地也改变了传统的观演模式,让观演关系迅速拉近,提高沉浸感和互动性。

“一部戏如果在小剧场演,我和观众天然就没有距离感。”孙书悦很享受在小剧场里和观众交流,而观众在台下也能清晰地看到她脸上表情的变化,甚至不需要扩音就能听清她的原声台词。

首演结束后,广州姑娘刘玉娴湿了眼眶,意犹未尽地向记者复述着剧中的台词。“我感觉,这几年随着年轻人审美和观剧潮流培养起来,小剧场观众开始变多了。”

(《年龄是一种感觉》湾区首演,时长共2分52秒)

《年龄是一种感觉》湾区首演

与此同时,由南方歌舞团出品的原创小剧场音乐剧《喜欢你》也将在艺术节期间登陆珠海和深圳。今年春节,这部剧在广州塔小剧场连演21场,此后又在全国各地开启9场巡演,热度不减。其剧情巧妙融合了潮汕英歌舞和粤语文化,掀起了一波“岭南风潮”。

“我们发现,除了大量的大湾区观众外,还有不少来自湖南、广西、武汉等地的观众特地赶来广州,就为看这部剧。”南方歌舞团音乐部副主任、音乐剧《喜欢你》执行制作人王璀璇注意到,《喜欢你》正在持续释放它的“长尾效应”——越来越多观众愿意为了一部剧,奔赴一座城。

《喜欢你》剧照。

广东省话剧院竹丝岗小剧场则将在国庆期间上演原创小剧场话剧《封锁》,其灵感源自张爱玲的小说,把“一辆高速前行的列车”搬到了剧场,让观众跟随着男女主的表演与上个世纪里的小说人物进行一场对话。

“大湾区演艺新业态的蓬勃发展,大大丰富了文化产品供给,让更多观众热衷于走进剧场享受艺术。”鞠月斌以竹丝岗小剧场为例介绍,目前该剧场针对不同群体推出的多元化剧目,如粤语话剧、戏曲小剧场等,观众上座率均达95%。

他同时也提到,广东具有票仓后劲,湾区观众有巨大的消费意愿和能力。“这也为戏剧创作和演出提供了很强的动能。”

演员“回来了”

湾区创作者探索本土爆款

长条形的吧台也能是舞台,观众环绕四周落座,一边喝着特制饮品,一边欣赏演员在触手可及的距离内进行表演……

2022年起,广州北京路天河城通过改造商场闲置空间,先后入驻了4个演艺新空间项目,包括环境式音乐剧《阿波罗尼亚》《桑塔露琪亚》《辛吉路的画材店》和开心麻花沉浸式带餐喜剧《捞金晚宴》,众多剧迷不再需要飞往上海看剧,在本地就能看到这些爆款剧目。

其中,《阿波罗尼亚》已经在广州演出超700场,即使在工作日也有近九成的上座率;《桑塔露琪亚》于2023年9月引进,演出超200场,甚至有外地观众拉着行李来看剧。

天河城商场相关负责人告诉记者,引入沉浸式演艺内容契合商场转型的需求,增强了商场的文化属性和特色,每周可为商场增加引流2000多人,有效带动商场的零售和餐饮消费。

在引进剧爆火的背景下,今年7月,广东珠影艺空间文化传播有限公司宣布,将在国庆期间开放“珠影壹号新空间”,并引进现象级音乐剧《时光代理人》及先锋魔术脱口秀《男巫客厅》两大优质IP。

这个演艺新空间坐落在广州客村珠影星光城核心区内,曾经的电影拍摄棚如今摇身一变,改造为《时光代理人》的360度转盘式装置舞台。“在这部剧中,观众的整个座位席会根据剧情旋转。我们在1∶1还原上海原舞台的基础上,还全面升级了立体音响和灯光,希望给湾区观众更沉浸式的体验。”广东珠影影视制作有限公司总经理刘佳笳说。

《年龄是一种感觉》吸引了众多年轻观众打卡。

随着小剧场音乐剧在大湾区日渐火热,也带动了众多本地音乐剧演员走入了公众视野。《时光代理人》的主演李玉言同时也出演《阿波罗尼亚》《桑塔露琪亚》等小剧场音乐剧,积攒了一大波剧粉,随后他还拿下了大剧场音乐剧《雄狮少年》中“阿猫”的角色,如今在全国巡演。

“打个比方,小剧场就是音乐剧演员的‘铁饭碗’。”演员巴文豪观察到,广州的小剧场市场近几年发展很快,包括他在内的许多年轻演员开始回流到大湾区。

“我刚从星海音乐学院毕业时,广州的演出机会不多,只能一个人跑去上海,总感觉自己‘漂’着。”去年,巴文豪回到了广州,常态化驻演《阿波罗尼亚》《桑塔露琪亚》,接下来也将参演《时光代理人》。“回来后,工作机会和收入都更稳定,我挺满意的。”

王璀璇也发现,在招募小剧场演员时,越来越多来自北京、上海的演员主动南下。“大湾区正成为音乐剧的一片新热土。”

在业内人士看来,引进爆款剧是发展本地演艺市场的第一步,将市场蛋糕做大、观众市场培育起来后,才有了孵化本土原创爆款的空间。

刘佳笳也在计划,未来将广东家喻户晓的《七十二家房客》这一本土IP进行活化,利用珠影已有的片场布景,探索打造沉浸式互动剧场的可能性。

鞠月斌认为,票房不是衡量剧目好坏的唯一标准,一个好的剧目需要达到与票房匹配的品质,必须要带来共鸣,带来思考。“我们现在重点发力打造原创作品,如果有更优秀的一些IP或者团队,我们希望不仅仅是邀请演出,而是通过其他的多元方式,比如联合创作、资源共享、IP共享等来推动优秀作品的孵化。”

闲置空间“激活了”

演艺新空间撬动文旅新消费

“小剧场剧目体量轻、灵活性强,因此也对场地提出了一定的要求。”王璀璇坦言,与北京、上海相比,广东正面临一个现实困境——中小型剧场数量不足。据统计,上海早在2021年,仅一栋亚洲大厦里就“藏”着20余个小剧场,再加上大世界、第一百货、世贸广场,共同构成了一个观演戏剧的“黄金四角”。

“我们不少剧放在大剧场演出,效果未必理想,场租却高出不少。一旦上座率不高,很可能连成本都难以收回。”王璀璇说。

如今,这样的窘境正迎来转机。

今年,广东发布了包括演艺市场政策在内的新一轮推动文化产业高质量发展“政策包”,鼓励各地通过盘活废旧厂房、空闲楼宇等闲置空间,活化利用商业综合体、剧场影院、园区街区、公园景区、文化文物单位等公共空间,发展体验式、互动式、沉浸式演艺项目,打造一批“小而美”“小而新”的演艺新空间。

豫剧小剧场《清风亭上》中,主演走入观众席与观众互动。

广州海珠区率先公布了《海珠区演艺新空间认定与行业标准(试行)》,并为广州塔剧场、珠影好说剧场、太空间等7家演艺场所授予了首批“海珠区演艺新空间”牌匾,这也是广州市演艺行业首次推出此类行业规范。

其中,广州塔剧场自启用以来,不仅成为《喜欢你》等本土小剧场作品的“孵化地”,还成功引进了多部国内外热门剧目。全景沉浸互动剧《大真探赵赶鹅2》、环境式驻演音乐剧《翻国王棋》等作品,均选择在此举行华南地区首演。

随着演艺新空间的逐步认定,越来越多的闲置空间将被重新激活,成为培植演艺新业态的沃土,也将形成“演艺+商业”“演艺+文旅”等更多良性循环的模式:商圈、文旅场所为剧场输送源源人流,剧场则为商圈带来精准、高黏性的客群——艺术与商业,彼此滋养、共同生长。

《阿波罗尼亚》等音乐剧的出品方、“一台好戏”创始人汉坤认为,演艺新空间的出现,打破了2019年以前行业依靠卖演出及巡演盈利的模式。演艺新空间不仅是剧场,更是作为大众日常文化娱乐消费的方向去打造与运营,成为撬动文旅消费的新支点。“其生存方向会向文旅融合、演艺集群搭建以及复合型空间运营等多元化方向发展。生存不是目的,生长才是。”

观点

大湾区有市井烟火,也有国际化视野

近年来,广东省话剧院也在探索粤港澳三地小剧场创作、演出与交流常态化机制,通过打造广东黑匣子戏剧周,邀请全国的优秀小剧场作品来到大湾区,其中就包括了港澳的重点剧目。

“香港、澳门在演剧风格上更具有国际化视野,粤语话剧《Skylight天色》、音乐剧《大状王》都在全国巡演,反响非常好。我们明年计划三地联动创作一部小剧场剧目,以‘三城记’为主题,希望能引发湾区观众的共鸣。”鞠月斌透露。

作为国内小剧场戏剧的活跃创作者,上海导演鲁伊莎同样提到了本次大湾区艺术节上演的香港话剧《Skylight天色》。“粤语是一种奇妙的语言,它很接地气,有烟火气,能承载很强的戏剧能力。这部话剧正是用语言的魅力打破了地域界限,在上海很受欢迎,我身边很多人都去追了这部剧。”

《喜欢你》剧照。

她对大湾区的戏剧土壤也有着特别的感触。“上海有成熟的沉浸式戏剧生态,北京有厚重的剧场传统,而大湾区的优势在于多元——既有粤语的市井烟火,又有国际化的文化视野。”

鲁伊莎期待,或许未来能看到更多湾区本土原创故事——改革开放的浪潮、代际传承的温度、年轻人的创业梦想,这些发生在身边的“小历史”,恰恰是最动人的戏剧素材。

王璀璇同样认为,广东孵化本土原创剧目具备天然优势。“粤港澳大湾区文化同根同源、底蕴深厚,香港、澳门以及整个珠三角的资源如果能联动起来,可挖掘的题材非常丰富。”

如今,小剧场正以独特的生命力在大湾区“生长”。鞠月斌期待,随着“政策包”的推动以及大湾区创作者的协作努力,未来在粤港澳大湾区能形成剧场群,除了传统的演出创作交流外,还能实现剧场化的联动,为湾区培育人才、孵化优秀剧目。

采写:南方+记者 黄堃媛 赵媛媛 徐子茗

摄影/摄像:南方+记者 陈文夏 仇敏业

剪辑:南方+记者 陈文夏

订阅后可查看全文(剩余80%)