“科普工作者的职业身份终于拥有了官方‘身份证’!”

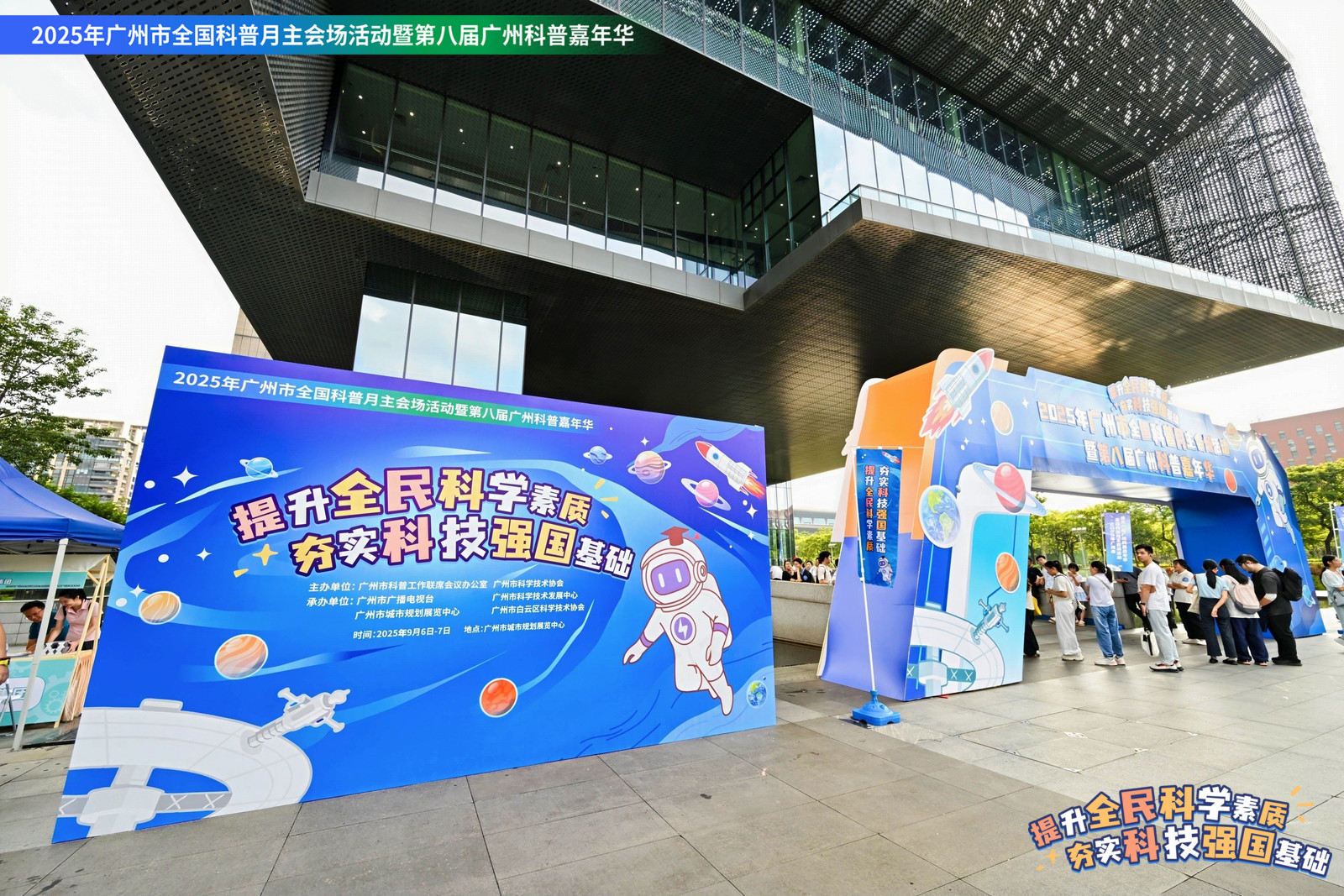

9月6日,2025年广州市全国科普月启动仪式上,广州市科协正式发布广州市自然科学研究系列科普专业职称评价体系,标志着广州市在深化科普人才评价机制改革、推动科普事业专业化、职业化发展上迈出了坚实而关键的一步,为全国科普人才队伍建设提供了宝贵的“广州经验”。

制度突破:搭建专业平台,破解职业认定“老大难”

科普是国家创新的基石,是科技强国建设的底色,与科技创新共同构成实现创新发展的“两翼”,其重要性不言而喻。然而,科普工作者长期面临“身份认同”和“职业发展”的双重困境,影响了队伍的稳定性和积极性。在此背景下,广州市人社局、市科协深入调研、反复论证、凝聚共识,推动组建全省首个科普专业职称评审委员会。

“该评委会并非简单嫁接现有体系,而是在自然科学研究系列下,专设‘科普专业’评审赛道,以及配套建立‘科普专业职称评审专家库’等重要支撑。”市人社局有关负责人表示。这一重要制度突破,明确承认科普工作的专业性和独立价值,为长期在科普一线辛勤耕耘的工作者们开辟了专属的职业发展通道。

标准先行:首个副省级城市标准,树立科普评价“风向标”

评价标准的科学性直接决定评审工作的公信力。广州市科普专业职称配套制定了评价标准,是全国首个副省级城市科普专业职称评价标准,其立足科普工作的独特属性与核心价值,以系统性、前瞻性设计为行业立下“标杆”。

从评价分层分类看,标准充分考虑科普工作的跨学科性和实践性,设置高级、中级、初级三个层级,并细化科普研究、科普内容资源创作与传播两大方向,对业绩和学术成果提出不同层级的梯度化数量要求,构建了贴合实际、层次清晰的评价维度。

从评价效果上看,标准打破唯论文倾向,认可多元成果价值,覆盖理论研究、展览策划、活动实施、作品创作、平台运营等多类实践成果,重点考察科普人员的创新能力、社会影响力以及服务公众的实效,让评价标准更贴合科普工作的本质特点,吸引和集聚更多优秀人才投身科普事业。

市科协有关负责人指出:“这一标准回应了广大科普工作者的迫切期待,我们就是要让科普工作者的辛勤付出‘看得见、算得清、走得远’,让职称真正成为衡量其能力和贡献的标尺。”标准制定过程中广泛征求了国家、省、市各级专家意见,历经多轮修订完善,确保科学性与实操性并重。

人才赋能:注重广州科普所需,打造人才“蓄水池”

广州职称评价紧扣城市发展所需,将城市发展需求深度融入评价体系,明确将科技(科普)志愿服务纳入业绩评价范围,激励广大科技科普工作者走进中小学校、走进科普基地开展科普活动或志愿服务;突出决策咨询价值,激励聚焦党和政府的战略需求,产出多元决策建议、研究报告,提升科普的智力支撑作用;聚焦科普产业赋能,鼓励科技工作者创作并落地更多具备市场潜力的科普作品、产品等,助力广州打造科普经济新增长点。

“职称评价的‘广州特色’,本质是让科普人才与城市发展脉搏同频共振。”市科协有关负责人强调,“我们不仅认可理论研究和工作实践,也看重科普工作者在志愿服务、决策咨询、产业发展的价值创造,并通过制度设计转化为人才发展的导向。”

广州市正式发布科普专业职称评价体系,是广州深化人才发展体制机制改革、优化科技创新生态的又一生动实践,它以制度创新破除人才发展壁垒,以评价改革激发科普创新活力,必将成为广州汇聚科普人才、激活创新动能的核心引擎,为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”注入强劲科普动能。

南方+记者 李鹏程

订阅后可查看全文(剩余80%)