重阳又至,中山西区街道富华道36号白色建筑里传来阵阵歌声。松柏长者日间照护中心里,七八位老人围坐在长桌边,背景音响正放着《月满西楼》:“这正是花开时候,露湿胭脂初透……”有人跟着哼唱,有人打着节拍,有人手肘搭着桌沿,眼神往打饭的中央厨房方向瞟。桌上摆着刚盛好的饭菜,护理员轻声提醒:“等会儿放凉一点再吃。”

近年来,珠三角多地对长者日间照护的关注度持续提升,“白天入托、傍晚归家”的模式,正成为不少家庭缓解养老照护压力的新选择。在中山,长者日间照护中心像一所“老人幼儿园”。这里不收长住老人,只提供日间照料:餐食、体检、手工、午休、康复、运动,直到傍晚专车送回或者家属接回家。

松柏长者日间照护中心负责人杨绮娜说:“我们想做一个过渡——让老人和子女慢慢接受‘养老’不再是‘被遗弃’,而是另一种生活的开始。”

老人们在松柏长者日间照护中心准备吃饭。 南方+ 林雨萱 拍摄

“幼儿园”里的第二次花开

“她刚来时需要拄拐杖,走路颤颤巍巍的。”社工叶颖诗扶着一位白发老人坐下,轻声介绍:“这是阿枫婆婆(化名),80多岁了,之前中风好几次,认知也有损伤。”

阿枫婆婆是中心较早的一批长者。子女们每天清早帮她洗漱、吃早餐,再送到中心门口。如今,她已能自己刷卡进门、参与活动,甚至不要拐杖也能稳步走路。“她非常自律,每天准时参加益智游戏、公园散步,一个月后,就不需要拐杖了。”叶颖诗说。

变化不止于身体。阿枫婆婆从前不愿出门,家人担心她走失。现在,她有了门卡、电话,能独自在社区活动。“晚上回家,她会跟女儿、孙女们讲今天做了什么手工、唱了什么歌,一家人话题都变多了。”

这样的“学员”不止一位。杨绮娜透露,中心现在服务着近十位老人,“我们像幼儿园一样排班,分批次接送、活动”。她指着活动表说,为了让老人们动起来,中心借鉴了幼儿园的教育经验设立了“积分超市”:“去一次公园给5分,参加手工活动给3分,攒够100分能换披肩、护手霜这些礼物,现在老人们每天都问‘今天能赚多少分’,比小朋友还积极”。

中心借鉴了幼儿园的教育经验设立了“积分超市”。 南方+ 林雨萱 拍摄

中心里的“热闹”,全藏在这些小细节里——

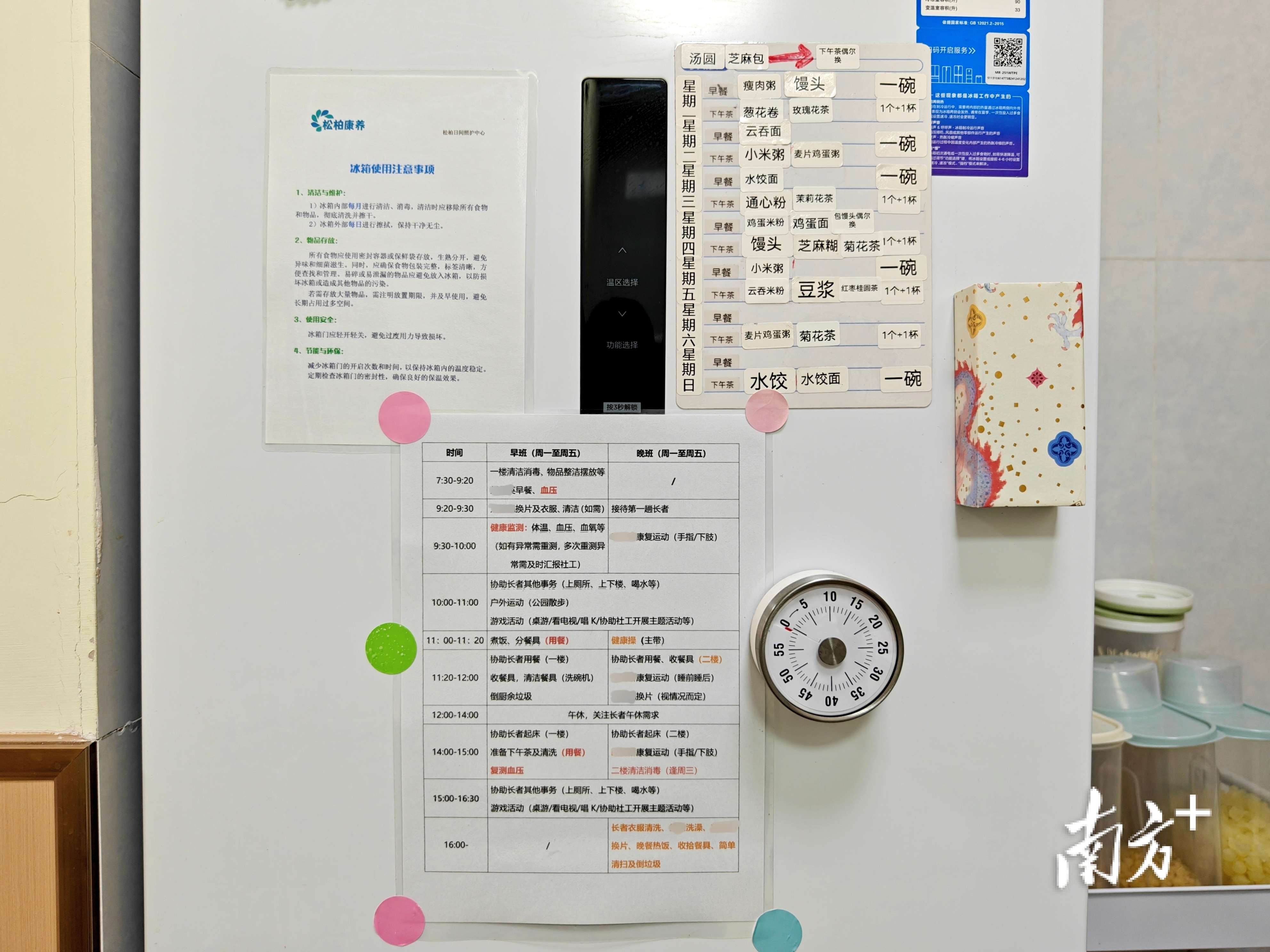

杨大爷爱唱粤剧,每次卡拉OK时间,他都会站起来当“领唱”;考虑到老人们眼花,护理员们特意把每日菜单用大号字打印出来贴在墙上;陈婆婆的饮食禁忌被标红备注着“少吃高糖、高碳水,食用软饭菜”……

“我们这里没有太多规矩,更像个‘大家庭’,老人们舒服、愿意来,才是最重要的。”叶颖诗说,不少老人来了之后,精神头比在家时好太多,“就像花儿得到了悉心照料,又重新开得精神了”。

护理员们特意把每日菜单用大号字打印出来贴在墙上。 南方+ 林雨萱 拍摄

不只是“看护”

“我们希望不要把老人家‘关起来’,而是让他们多多‘走出去’。”杨绮娜说,很多家庭请护工闹矛盾,送养老院怕老人想家,日托作为中间选择,有利于填补照护中的“断点”。

她举了个例子:一位住在金钟湖附近的老人,曾每天独自步行二十多公里,脚都走肿了。家人把他送来日托后,他不再因孤独乱走,反而在集体活动中渐渐开朗起来。“我们不只是照顾生活,更要帮他们重建社交自信。”

专业分工也是中心的特色。护理员负责身体照料,社工专注心理疏导与活动组织。“家里请护工,合不来就得换人。我们是一个团队,可以根据老人偏好内部调整,不会影响服务的连贯性。”杨绮娜说。

同时,中心每天提供助洁、陪诊服务,每月联合社区卫生中心开展基础义诊,还会邀请公益眼科医生定期上门查视力;针对行动不便的老人,中心配备了9座无障碍车,每天负责往返接送。

更重要的是对“隐藏风险”的防控。叶颖诗回忆,有位老人午休时突然癫痫发作,“如果在家里,可能几小时都没人发现。我们立刻送医并通知家属,避免了更严重的后果。”

如今,中心每天都会给老人测血压、血糖,数据会以文字形式发给子女,“阿枫婆婆的女儿会把每天的数据记在本子上,复诊时拿给医生看。”

老人们有专属的上楼“电梯”。 南方+ 林雨萱 拍摄

这是一个“小而新”的样本:既非纯靠政府补贴,也非纯商业运营,而是通过整合现有政策、资源与人情,在社区里构建起可持续的养老服务生态。

这种模式不仅在本地获得越来越高的认知度,更借着粤港澳大湾区跨境养老的浪潮,有望将服务触角延伸至港澳群体。

“我们正在建一个针对港澳人士的养老园区,预计明年开业。”杨绮娜透露,日托中心自开业以来,就收到不少港澳长者的问询,部分港澳籍老人还慕名前来体验无障碍出行和陪诊服务。

香港特区立法会今年5月发布的《数据透视》显示,过去10年间,定居广东省的65岁及以上香港长者总数已近10万人。近年来,广州、深圳、佛山、中山、肇庆等地的机构,正通过“广东院舍照顾服务计划”接纳港澳长者。

中山作为港澳人士聚居地之一,养老需求持续增长。据中山市民政局数据,目前入住中山定点养老院的港澳籍老人有近百位。

这背后,是大湾区跨境养老的政策红利——香港“长者医疗券大湾区试点计划”已实现内地9市全覆盖,“一试多证”的护理人才培养模式也在推进,为服务衔接扫清了障碍。

“但愿花长好,月长圆人长久。”歌声再次响起,阿枫婆婆和朋友们正在护理员的协助下穿好衣服,准备参加今年重阳节的“逛公园”活动。窗外,接送的无障碍车已就位。

在这所“老人幼儿园”,年龄从不是凋零的开始,而是另一段花期的开启。

采写/摄影:南方+记者 林雨萱

订阅后可查看全文(剩余80%)