【开栏语】

今年是“百县千镇万村高质量发展工程”三年初见成效的关键之年。为记录中山城乡大地的变化与脉动,南方+中山“百千万工程”频道推出【百千万·看中山】栏目,结合中山“百千万工程”三年初见成效媒体行活动,深入走访田间地头、镇村一线,解读中山推进“百千万工程”的实践与成效,敬请关注!

十月的崖口,稻浪翻金。

咸涩的海风裹挟着稻香,穿过2000亩稻田,吹向向云端咖啡馆的窗边。

向云端咖啡厅,可以欣赏到美丽的稻田景观。 南方拍客 王靖茸 供图

中山崖口,这个珠三角唯一坚守人民公社制度的村庄,去年接待了584万人次游客。对比全市2580万人次的游客总量,相当于中山每五个游客,就有一个选择来这里看稻浪、听海声、喝咖啡。

一个珠三角传统农业村,为什么能有如此强大的引流能力?

崖口村既传统又不传统,传统体现在集体劳作制度、连片农耕用地的完好保留,不传统体现在新兴文旅业态、外来投资创业者的持续涌入。

乘着“百县千镇万村高质量发展工程”(下称“百千万工程”)的机遇,这片最传统的土壤,正发生着最时髦的乡村叙事。

“进化”的崖口

杨嘉漩还记得去年竞标时的情景。

崖口村将稻田边的闲置用地拿出来,以“方案优者得”的方式公开招募,诸多方案同台竞技,她的设计最终胜出。

“我研究了云南的莫奈花园、心邸咖啡,还有大湾区知名的咖啡厅。”杨嘉漩说,她要把咖啡、稻田、大海这三个元素完美融合。投资上百万元,她和合伙人打造了这间美拉德色系的精品村咖——向云端。

藤编木椅、皮质沙发、云朵白的墙面,最妙的是那面全景落地窗——让整片稻田成了咖啡馆的流动背景。开业以来,向云端迅速爆红,国庆期间日销500杯,月营业额突破15万元。

在崖口,乡村“主理人”并非“单打独斗”,而是“抱团创业”。令人意外的是,生意稳定后,杨嘉漩把场地的一半,以免租金的方式提供给另一个“90后”姑娘杨雯杰。

这是杨雯杰在崖口的“二次创业”。

七八年前,她就在这里开过茶饮店,后来辗转上海、深圳。每次回崖口,她都能发现新变化:“从最初的集装箱咖啡,到租车档、小吃摊,再到现在的潮流村咖、精品民宿,崖口一直在进化。”

两个姑娘一拍即合:一个提供品牌和场地,一个提供技术和产品。今年4月,向云端烘焙店正式开业。

向云端烘焙咖啡屋。 南方拍客 王靖茸 供图

杨雯杰把崖口富硒大米加工成蛋糕胚,配上芒果、斑斓叶和椰子奶油,独创的崖口斑斓芒果大米蛋糕迅速成为爆款。

“茶饮咖啡市场已经饱和,产品必须要有记忆点。”杨雯杰说,“崖口最有名的就是富硒大米,这就是我们的特色。”

“流量最容易‘昙花一现’。”在杨雯杰看来,“短期网红”很容易打造,难的是长红。“崖口一直在‘进化’。一个村子如何实现5年、10年、20年的长红,这是崖口村在探索的课题。”

一座发电厂的重生

有新生的潮玩地,也有重生的“老物件”。

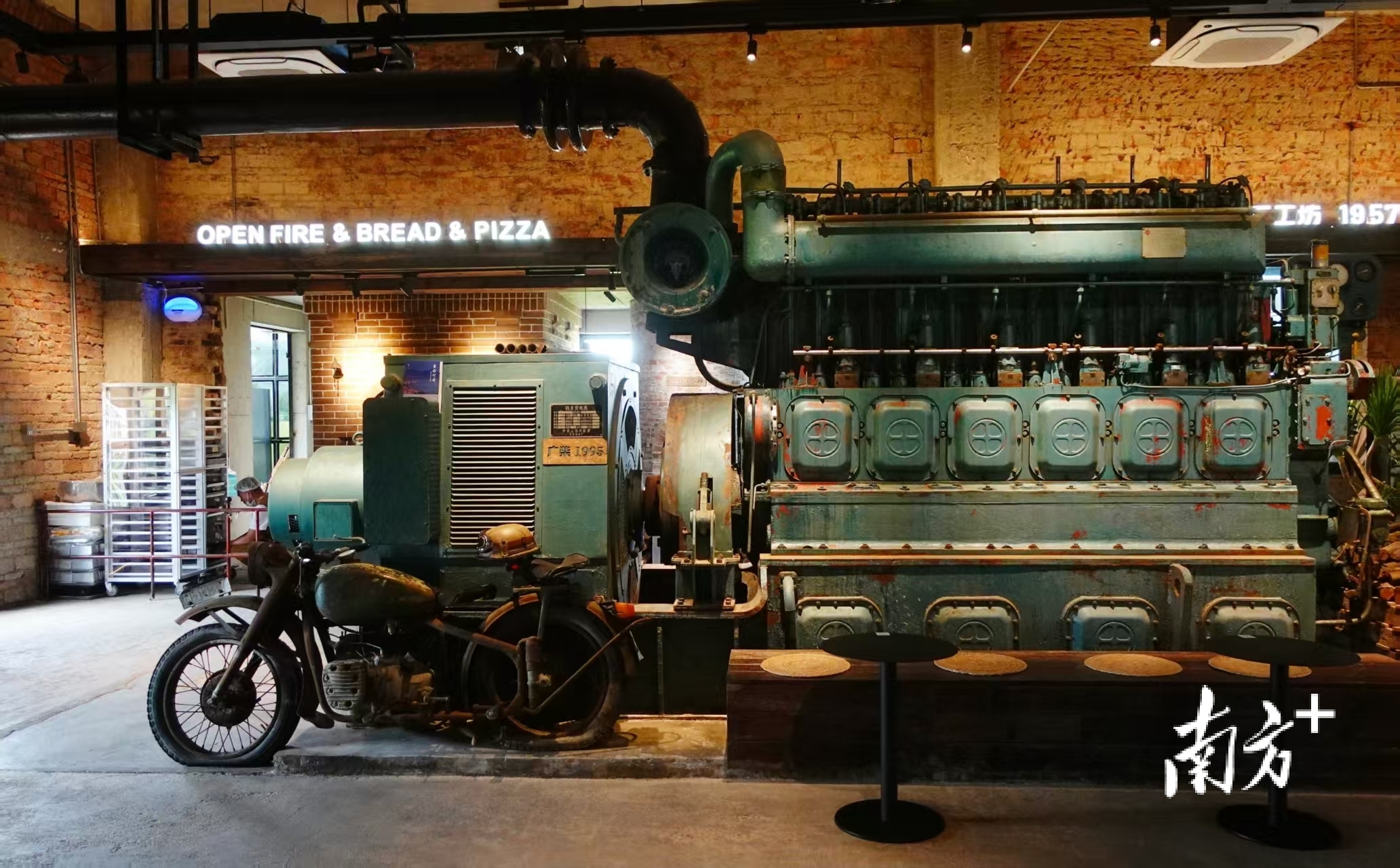

斑驳的老榕树下,一座有六十多年历史的老发电厂,现在有了新名字——“JANLU简庐电厂工坊”。

今年十一开业后,店门前总是停满机车摩托——这是周边城市机车族新发现的打卡地。招牌下方,“自力更生”四个大字尤为显眼。

展板上记录着这段历史:1957年,一位崖口澳门乡亲捐赠了吉拿牌柴油发电机,让崖口人每天能用上3小时电灯。后来,崖口人靠自己搬回一台又一台发动机,解决了全村用电问题。

时至今日,走进简庐,6台锈迹斑驳的老式发电机依然被保留在店内,发黄的墙面、裸露的红砖、穿梭的钢铁轨道,与店内巨大的窑炉、复古壁灯、木质桌椅,完美地融为一体。

JANLU简庐电厂工坊,内部布置成复古工业风。 南方拍客 王靖茸 供图

店主杨宇澄,中山黄圃人,开过家具工厂,做过建筑工程,还曾涉足“旧改”领域,自认“见多识广”。但走遍广东乡村,他印象中却从未见过“保存得如此完好的村级发电厂。”

“它不是全国最大的旧发电厂,但可能是最有故事的。”杨宇澄说,为了让这座“时光博物馆”活起来,他决定在崖口创业。

杨宇澄从杭州请来建窑师傅。采用正宗的欧洲工艺和国产零部件,耗资二十多万元,打造了一个堪称昂贵的窑炉。

“这个建窑水平,在国内都能排得上号。虽然外观复古,但是科技含量极高。炉体内部不同位置,对应高低不同的温度,一炉能烤制出不同种类的面包。”杨宇澄指向窑炉前方,放满了刚出炉的窑烤面包——

崖口大米面包、越南法棍、日式熊掌、巧克力布朗尼、双重玫瑰软欧、核桃布里欧……这台窑炉,平均每天能烤制出2000个面包。

JANLU简庐电厂工坊店主杨宇澄,正在介绍窑炉。 南方拍客 王靖茸 供图

在咖啡区后方,简庐电厂工坊的民宿区正在火热建设中,预计明年元旦开业。在杨宇澄看来,他不仅仅是简单开一间咖啡厅,或是经营一间民宿,而是打造一个乡村社交空间。

未来,他计划在电厂开展中山服装、家电品牌新品发布会、举办小型的乡村音乐会、分享会、艺术展,让老电厂成为连接大湾区创意资源的乡村文化平台。

打开围墙做生意

在崖口新村大街16巷6号,一座侘寂风民宿,坐落在稻田边上。民宿外围被半面石墙巧妙包裹,又掩映在翠绿的蕉叶之中。

这是今年1月刚开业的野小院民宿。

野小院民宿。 南方拍客 王靖茸 供图

老板谷正朝是湖南人,也是一名“新中山人”,2009年来到中山后,曾从事互联网行业。2020年转行成为“民宿主理人”,在湖南创立了野小院民宿品牌,2024年将野小院品牌引入崖口。

今年国庆,野小院的客房提早10天就已经被全部订满,周末也基本需要提前一周预订。管家徐彦芝说,野小院的客房定价为400-1000元,客户群体主要是广深港澳的中高端消费人群。“对大湾区客人来说,在距离都市这么近的地方,能找到如此完整的稻田景观,十分难得。”

崖口村党委委员陆耀兴表示,随着“百千万工程”的实施,近三年来,崖口新增了近10家民宿,目前已有13家民宿。档次也逐渐向高端化、精品化发展,“但每到节假日,崖口民宿都是‘一房难求’。”

“发展农文旅,一定要有配套住宿。一开始,村委会把闲置农房资源收集起来,主动招商引资。这几年业态成熟了,进入市场化运作,商家主动找上门来,向村民租房做生意。”

陆耀兴透露,未来,崖口还计划在农机站旧址开设村内第一家乡村酒店,并在水杉街打造一家绿皮火车主题民宿。

“你看这条街,村民都是‘打开围墙做生意’。”谭锦鹍一边开着观光车,一边比划着解释:“年轻人开村咖、做民宿,老年人出租自行车、卖小吃,人人都能在家门口创业致富。”

“实施‘百千万工程’,崖口没有一个村民是旁观者。无论是三清三拆三整治、农房风貌管控提升、还是摆摊创业,大家都是齐心协力,把村子弄得漂漂亮亮,一起赚钱致富。”谭锦鹍说。

不止是“网红村”

崖口村的故事,是一个关于传统与现代如何共生的样本。

这几年来,崖口村容村貌变好了,文旅业态丰富了,村民口袋鼓了。正如崖口村稻田里写着的“‘百千万工程’是富民兴村工程”,这座传统村落乘着“百千万工程”的东风,逐渐变得美丽富裕。

这为广东乡村发展农文旅、实施“百千万工程”提供了一种启示:传统不是发展的包袱,将原始的乡村资源,以贴合时代的口吻重新叙述:在老发电厂里开窑炉面包坊,在稻田边建精品咖啡馆,在乡野间打造“风景牌”高端民宿,这些做法正是对乡村资源进行的 “创造性转化”。

JANLU简庐电厂工坊。 南方拍客 王靖茸 供图

在这里,最乡土的田地里长出了最时髦的业态。

相比国内旅游度假区主题化、系统化的景区式开发,崖口村更偏向于渐进式、有机生长的模式,让业态“长”出来,而非“造”出来。

原真性的生活方式与现代消费形式的混搭,使其在最大程度保留乡愁的同时,有了可体验、可消费、可停留的文旅场景,以一种 “内生式发展” 的逻辑,让本土资源成为核心竞争力。

如今,崖口东堤人车分流已完成,南朗快线崖口段开路口项目也已批复,长期困扰崖口的交通拥堵正在缓解。围绕打造乡村旅游度假区的目标,未来,崖口将持续完善基础设施,强化人才引进,推动业态升级,与孙中山故居、左步村、冲口村联动,互相引流,打造区域文旅共同体。

统筹:罗丽娟

采写:南方+记者 苏芷妍

摄影:王靖茸

订阅后可查看全文(剩余80%)