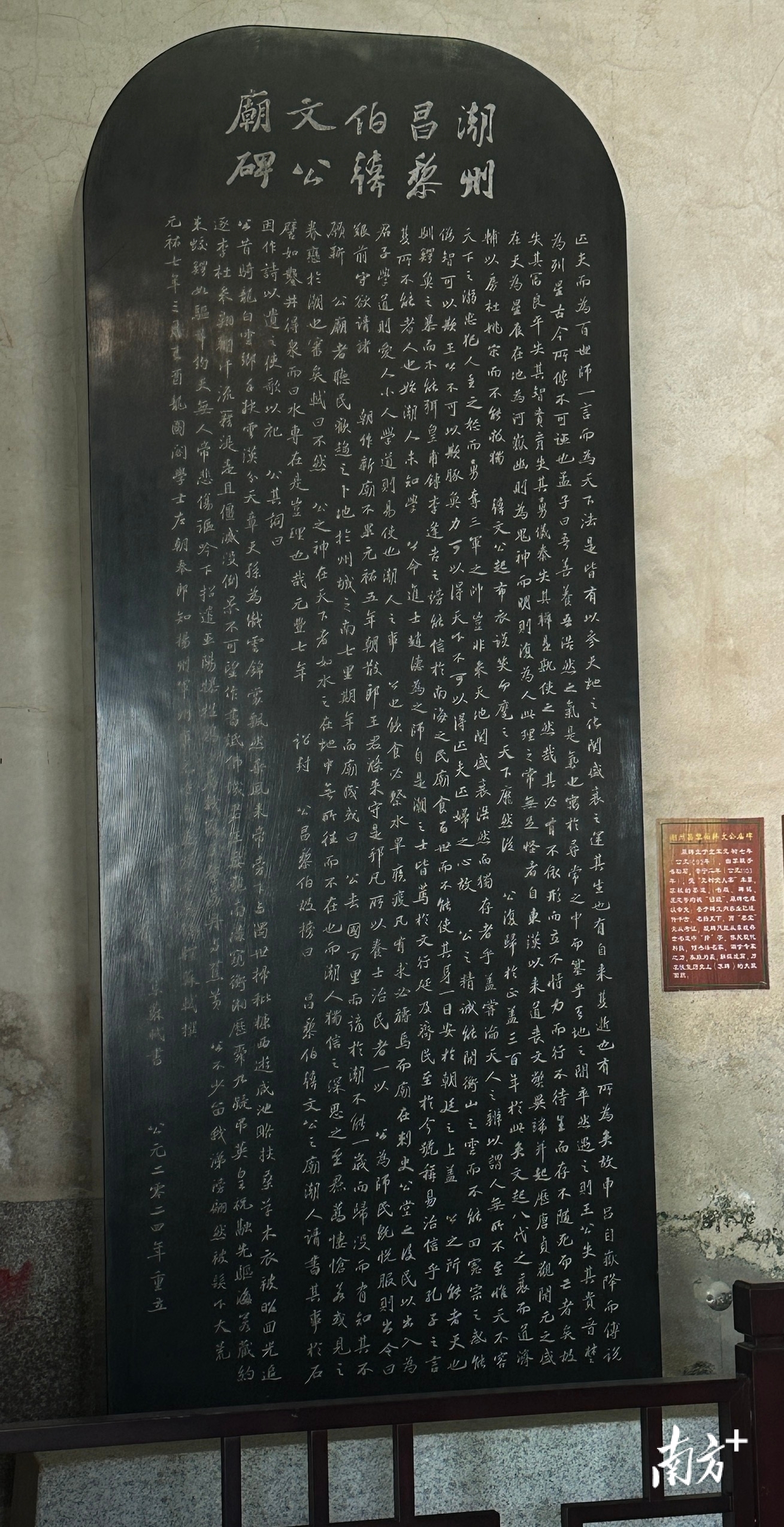

10月24日,“集苏轼书《潮州昌黎伯韩文公庙碑》石碑”捐赠仪式暨“赓续韩愈文脉”座谈会在潮州韩文公祠举行。韩愈像旁,今年1月重竖的韩文公庙碑(以下简称“苏碑”)静静伫立,碑墨字白,却是故事连绵。

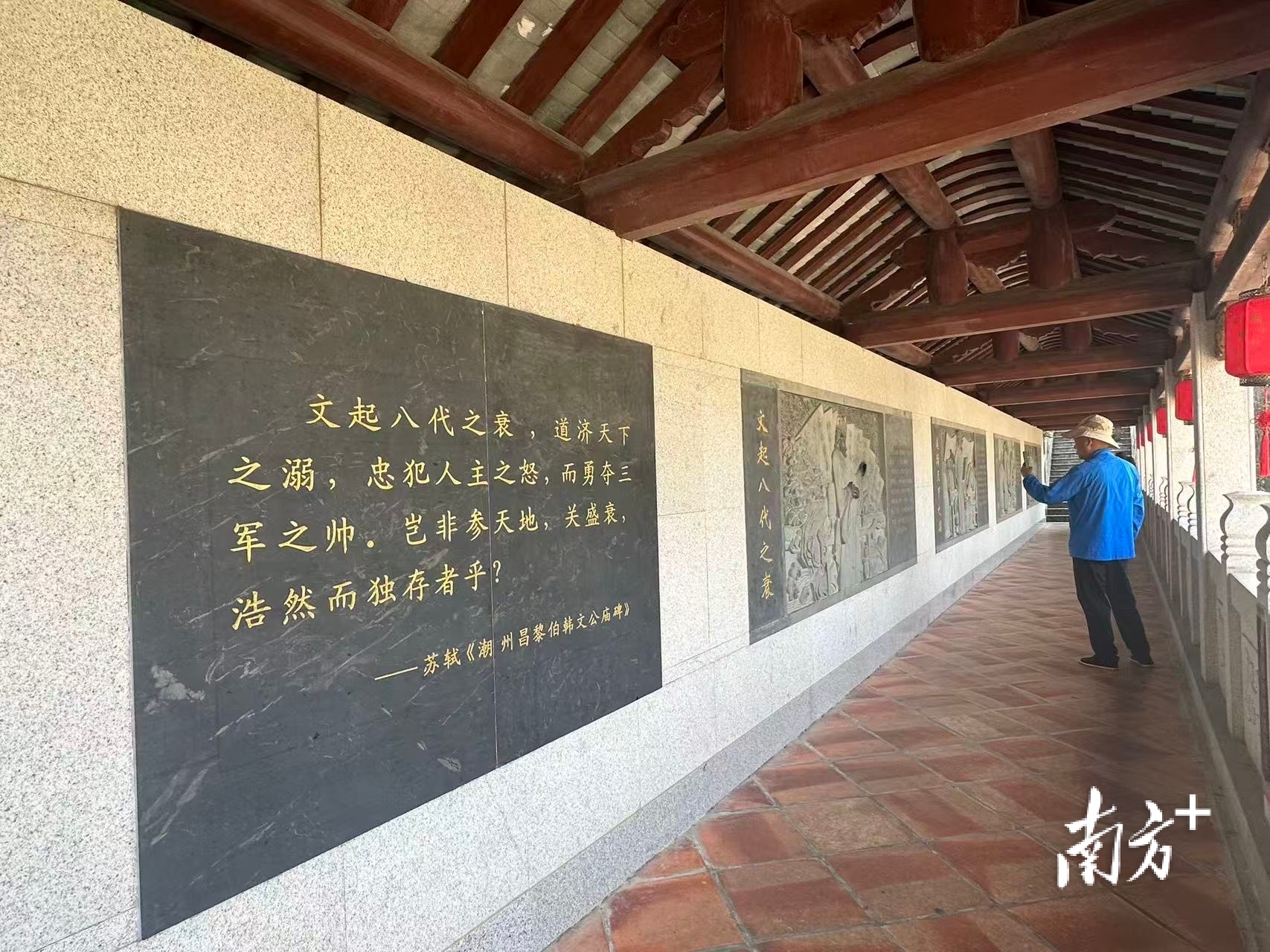

韩文公祠内,游客在拍摄新设立的集苏轼书《潮州昌黎伯韩文公庙碑》。

多少国人从中学课文里学过此文,并由此得知潮州、韩愈、苏轼三者的关联。1206年前,韩愈因谏迎佛骨被贬潮州。933年前,苏轼撰写《潮州昌黎伯韩文公庙碑》。又过11年,苏碑被毁。

韩水奔流,韩山留名,千年的回响依旧。潮州,这座岭南古城、中华名城,因韩愈的贬谪而闻名,也在宋代文豪苏轼的笔墨中焕发新的文化光芒。唐宋八大家中两位大文豪因此碑“相聚”于古时潮州,如今因新苏碑再次在潮州“聚首”,文脉在此延续已千年。

毕恭毕敬“谨以撰成”

“匹夫而为百世师,一言而为天下法……”

潮州与韩愈的关联,能让世人所熟知的,非苏轼的千古名篇《潮州昌黎伯韩文公庙碑》(以下简称“《庙碑》”)莫属。此文被后世奉为评价伟人的圭臬,潮人的崇韩情结也因此文而为世人所知。

这已不仅是一篇颂文,更成为一种象征。

碑文的诞生要从时任潮州知州的王涤讲起。

潮人向来崇敬韩愈,两宋时期官民的尊韩活动更是影响至今。北宋陈尧佐是第一位大力崇韩的官员。咸平二年(999)陈尧佐被贬潮州通判。在潮期间,陈尧佐建韩文公祠,撰《招韩文公文》。纪念韩愈的祠建起来后,对韩愈的崇拜在官民间便盛行起来。

待到王涤任潮州知州,更是以韩愈为施政楷模,“凡所以养士治民者,一以公为师”。彼时潮人敬仰韩公,已将其作为神明看待,“饮食必祭,水旱疾疫,凡有求必祷焉。”但当时要拜祭韩文公并不方便,因为韩文公庙设在刺史公堂之后,“民以出入为艰。”

北宋元祐五年(1090),王涤顺应民意,将韩文公庙迁至州之南七里,一年之内就完工了。元祐七年(1092),王涤托潮州名贤吴复古邀请苏轼为新修的韩庙撰写碑文。当时,57岁的苏轼正从任职不到一个月的郓州转任,以龙图阁学士充淮南东路兵马钤辖知扬州军州事。虽是转任期间,“迫行冗甚”,但接到邀请后的苏轼,一点儿也不敢推脱。农历三月十六到扬州,待稍有闲暇,十天后(己酉日)便“谨以撰成”。

文豪的精神共鸣

苏轼一生起落无数,撰写此文时,正值其政治生涯的微妙阶段。

此前,他因反对王安石变法而外放多地,对贬谪之苦深有体会。新旧党争激烈,他虽短暂回朝任翰林学士,但已预感到“风波再起”的危机。两年时间,从杭州、京城,又调颍州,现在又要去扬州,五十多岁的苏轼感到了倦怠,他感慨:“二年阅三州,我老不自惜。团团如磨牛,步步踏陈迹。”

来自潮州的邀请,恰为苏轼提供了借古抒怀的契机。

此文将韩愈置于“参天地之化,关盛衰之运”的宏大历史框架中,称其“文起八代之衰,而道济天下之溺”。苏轼用这样的历史定位将韩愈塑造成如孔子一样的百世宗师和圣人,也用“忠犯人主之怒,而勇夺三军之帅”中的“忠勇”盛赞韩愈,更借韩愈际遇抒发自己的身世之感。他写道,韩愈虽能“驯鳄鱼之暴”,却无法抵御朝中小人的诽谤,实为“能者天也,所不能者人也”——这种对天道与人心的思辨,暗含苏轼在宦海浮沉中的深切体悟。文字里说的是韩愈,其实也是自我写照,是每到一处就要造福一方,以民为本的为官之道;也是难以逃脱谗臣诽谤、人主疑惑,不能安身于朝廷的苦难命运。

苏轼好友、同为“北宋四大家”的米芾在苏轼去世后写的挽诗中,将其比作韩愈,说他“道如韩子”。

跳脱个人的情感羁绊,尤为重要的是,苏轼通过此文重构了潮州与韩愈的关联,为韩愈功绩定论。针对“韩愈贬潮不足一年,未必眷恋此地”的质疑,他反驳道:“公之神在天下者,如水之在地中,无所往而不在也。”这一论断不仅为潮州人崇韩提供了理论依据,更将韩愈的精神升华为超越地域的永恒存在。

此文一出,潮州与苏轼,苏轼与韩愈都实现了强关联,那是古人今人跨越时空的精神共鸣。

“不着一物为佳”

苏轼对《庙碑》特别重视,甚至对碑刻的形制都随信告知王涤。

他亲自设计了碑样,并在信中特别叮嘱:“请依碑样,止模刻手书,碑首既有大书十字,碑中不用再写题目,及碑中既有太守姓名,碑后更不用写诸官衔位……但一切依此样,仍不用周回及碑首花草栏界之类,只于净石上模字,不着一物为佳也。”

遗憾的是,不久之后,“元祐党人案”席卷全国,上榜之人所有文集、碑铭等都被“诏毁”。苏碑在劫难逃,崇宁二年(1103)被毁,从此消失。如今在潮州笔架山的韩文公祠,我们所能见到的庙碑是此后历代重刻,或全或缺。

无论如何,苏轼的笔墨,引发了千年共鸣。从此以后,潮州不能没有韩文公庙,同样不能没有苏轼的《庙碑》。

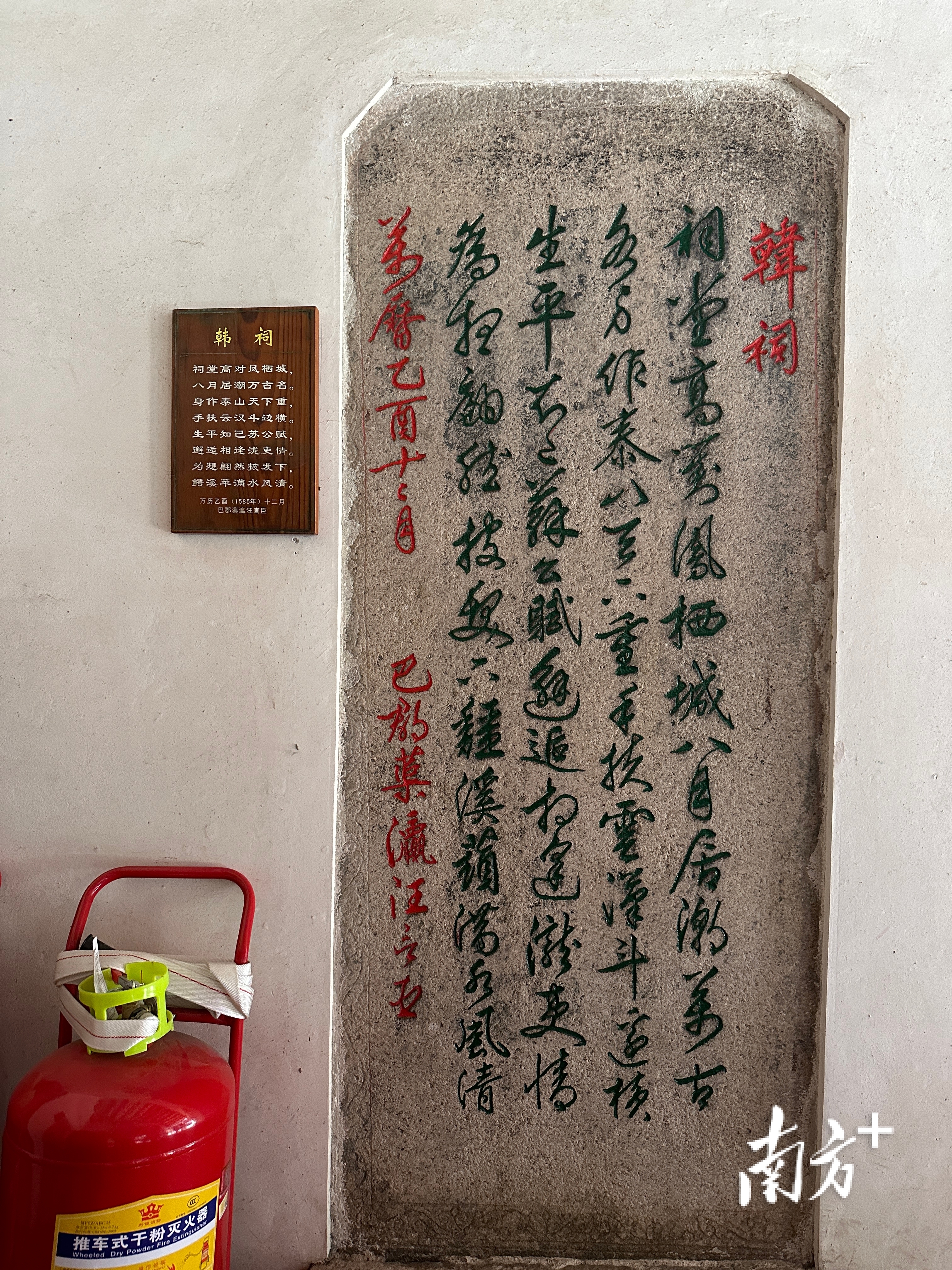

万历年间广东巡按御史汪言臣的《韩祠》。

南宋黄震评价此文“非东坡不能为此,非韩公不足以当此,千古奇观也”。明清时期,潮州士子常以苏轼此文为范本,研习古文之道,形成“崇韩尊苏”的文化传统。韩文公祠历代碑刻对《庙碑》多有着墨,明代万历十三年(1585)十二月,广东巡按御史汪言臣题写律诗《韩祠》,一句“生平知己苏公赋”,即指苏轼《庙碑》是对韩公一生的最知心礼赞。

千年之后,潮人又一次将苏轼与潮州联结在一起。2015年开始,各方协力,穷尽苏轼传世的各种书法字帖,用时一年多,终于集齐《庙碑》全文近千字,以“苏体”组合成篇,让苏碑文章以一种更贴近的方式“复活”。经再三论证思量,在多位中国书家、潮学专家的大力支持下,2025年1月,新的“苏碑”正式立在韩文公祠内,供世人观瞻。“唐宋八大家”中两大文豪,以这样的方式在潮州再度勒石留名,潮州之幸也。

潮人这种对文脉传承近乎执拗的坚持,何尝不是与千古名贤的精神共鸣。

参考资料

《拙庵论潮丛稿》 曾楚楠著,中华古籍出版社,2019年12月

《韩愈在潮州》 (增订本),曾楚楠编著,广东人民出版社,2021年7月

《苏东坡新传》 李一冰著,四川人民出版社,2020年5月

《宋元潮州研究》 陈占山著,中国社会科学出版社,2015年7月

《宋代的潮州》 庄义青,中山大学出版社,1997年9月

文/图: 南方+记者 苏仕日

相关阅读

订阅后可查看全文(剩余80%)