10月30日,深圳统计局发布经济三季度报:深圳全市地区生产总值27896.44亿元,GDP同比增长5.5%,较上半年、一季度均有所提升,增速高于全国。

一组组亮眼的数据背后,是深圳创新“势能”向经济“动能”不断转化的最佳注脚,充分彰显经济韧性。

工业领域,“双第一”势头强劲——全市规上工业总产值实现3.83万亿元,全口径工业增加值9090.45亿元。民用无人机、工业机器人分别增长46.9%、38.2%。

消费领域,人流物流增势持续走高——社会消费品零售总额同比增长3.6%,“文旅+商业+科技+体育”跨界融合已形成消费新业态。

投资领域,房地产市场再次迎来金九银十置业黄金期。前三季度,全市商品房销售面积增长7.1%。在投资结构中,工业技改投资较快增长。

经济运行数据映射着城区发展态势。仔细观察可以发现,战新产业与新兴消费正持续成为穿越周期的关键力量。

工业“双第一”领先优势扩大

以“未来产业”托举“产业未来”

在深圳三季度报中,一组数据格外令人惊喜——“双第一”领先优势持续扩大,当月增速创新高。

前三季度,全市规上工业总产值实现3.83万亿元,全口径工业增加值9090.45亿元,“双第一”领先优势持续扩大。

9月,全市规上工业产值(11.3%)、增加值(9.7%)增速均有明显提升,为今年以来最高值。

面对去年同期高基数的压力,这一成绩显得来之不易,是产业内生动力强的有力佐证。

这得益于高科技产品产量大、增速高。

“低空飞谷”全线数据增长——前三季度,民用无人机产量增长46.9%。1-8月,无人机载货飞行达54.8万架次,同比增长57%。

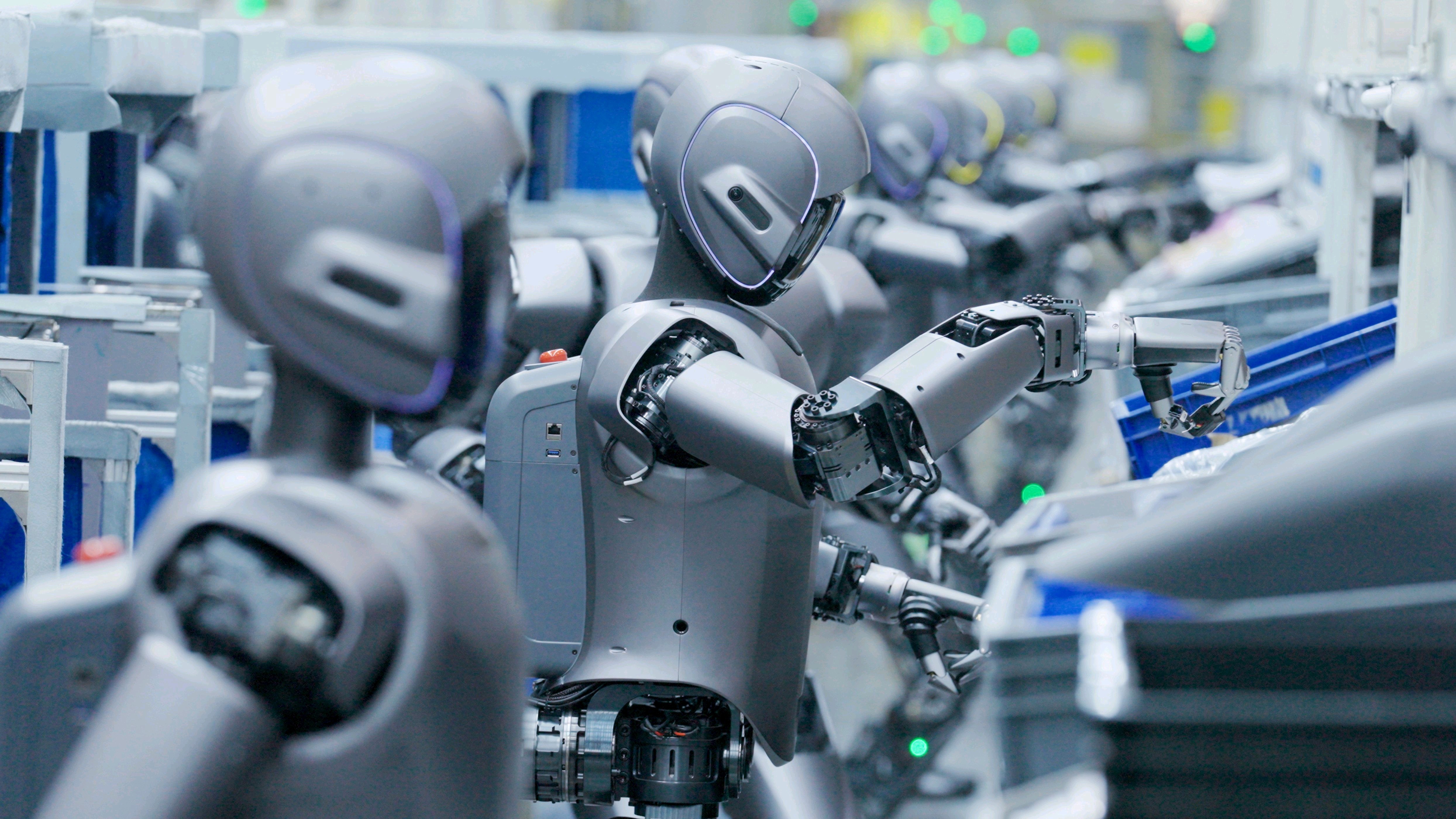

“机器人谷”扛起AI热潮的新增长点——工业机器人产量增长38.2%。

从优必选2.5亿元采购合同刷新全球业内单笔订单纪录,到“全栈自研”的三折叠屏手机惊艳亮相,再到比亚迪新能源汽车出海全球,深圳的“先进制造”折射出产业蓬勃向上的创新活力。

“双第一”的高位突破更加印证了,在一批站稳脚跟的高新技术企业中,深圳找到了新的增长空间。

近日, 美国《时代》周刊公布2025年最佳发明榜单,中国产品至少43款入选,其中深圳产品31款,占比超中国产品数七成。

这些上榜的“深圳智造”,让一批“新深代”企业再次闪亮。

他们擅长跨界颠覆,如拓竹科技从3D打印切入,打破传统制造业边界;他们“生而全球化”,如传音控股深耕非洲手机市场,影石引领全景相机全球热潮;他们孕育的,很可能就是深圳的下一个未来产业。

纵观深圳的产业变迁,十年前比拼“互联网第一城”,五年前剑指“新能源汽车第一城”,两年前竞逐“低空经济第一城”,如今正强势卡位“机器人第一城”。

深圳产业发展的阶梯式递进,同样与国家布局同频共振。近日,国家发展改革委主任郑栅洁在新闻发布会上表示,通过培育壮大新兴产业和未来产业,未来10年新增规模相当于“再造一个中国高技术产业”。

量子科技、生物制造、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业会成为未来的新兴产业,而新能源、航空航天、低空经济等新兴产业未来则会成为支柱产业。

基础创新和应用创新交织互促,产业上下游的协同发力,如今的深圳正在向未来产业“无人区”发起挑战。我们更加有理由相信——“再造一个中国高技术产业”将在深圳发生。

消费冲刺“万亿俱乐部”

社消零增速逐季递增

深圳的消费气质是什么样的?年轻、开放、敢创新。

深圳湾万象城二期,就是现实版本的活力写照。美食探店、科技猫、时尚达人的朋友圈动态,基本都被新商场照片刷屏。

在大街小巷日益升腾的烟火气中,在更加热闹的餐饮、文旅场景里,我们可以实实在在地感受到经济活力。

翻看经济“三季度报”,全市实现社会消费品零售总额7560.81亿元,同比增长3.6%,增速较上半年提升0.1个百分点,有望冲刺全年“万亿俱乐部”。

民盟中央经济委员会副主任,南方科技大学教授王晓东认为,一个地方首先要当地人喜欢,经常来休闲、消费,人气才能起来,才能吸引外地游客。

火热的节日经济、浪漫的演唱会、富有文化内涵的新潮消费、首店经济持续跑出“加速度”……无不折射出了深圳消费市场的广阔空间。

“文旅+商业+科技+体育”跨界融合已形成消费新业态。在前海冰雪世界启幕的带动下,深圳“体育+旅游”消费热度攀升,滑雪、户外徒步、城市骑行等新玩法新模式不断涌现,为消费市场注入新活力。

人流动起来,客运更繁忙。前三季度,机场旅客吞吐量增长8.2%,港口集装箱吞吐量增长5.4%。

在拉动消费的另一端,以旧换新政策也在不断发力——

前三季度,深圳采用“线上+线下”双渠道、多平台发放补贴,家用电器和音像器材类、文化办公用品类、通讯器材类分别增长41.5%、28.2%、6.1%。

在网购潮流和国补政策的双重利好作用下,线上消费活力进一步释放:前三季度网络零售额1888.03亿元,同比增长17.8%,增速快于同期社消零增速14.2个百分点。

固定资产投资承压回落

工业技改投资同比增长52.4%

继去年投资破万亿之后,今年的投资仍在承压中推进。

前三季度,全市固定资产投资延续负增长态势,房地产开发短期内投资增长压力偏大。但同时也要看到,投资发展中的积极因素。

在1月“开门红”、3月“小阳春”后,深圳房地产市场再次迎来金九银十置业黄金期。

国庆、中秋“双节”期间,深圳启动多场高品质房产专场活动,覆盖福田、罗湖、南山等核心区域,拉动商品房销售面积保持较快增长。

前三季度,全市商品房销售面积514.43万平方米,增长7.1%。由于深圳土地资源新增供应有限,市场预期相对稳健,这种“供需紧平衡”在一定程度上支撑了成交量的稳定增长。

9月5日,深圳发布楼市新政,放松限购和信贷政策,激活了部分刚性和改善性需求,叠加传统销售旺季因素,9月当月商品房销售环比增长101.4%,前三季度全市新房网签面积同比增长20.9%。

投资领域的“智变”引擎,也在推动经济“质变”。在投资结构中,基础设施和工业技改投资保持较快增长。

前三季度,基础设施投资增长6.8%。工业技术改造投资占工业投资比重52.4%,同比增长42.7%,对全市投资起拉动作用。

2025年深圳市政府工作报告强调,将致力于打造全球领先的先进制造业中心。今年以来,已有一批“链主”企业投资的大项目有了新进展。

新能源汽车领域的燕罗智能网联汽车产业园已开园;数字经济重点项目腾讯“企鹅岛”进入部分试运营准备阶段。这些潜力足、能级高的优质工业项目落地,将起到强链补链作用,稳固壮大深圳制造业当家的“四梁八柱”。

统筹:杨磊

撰文:徐怀

订阅后可查看全文(剩余80%)