中华大地上分布着348个戏曲剧种。每一个戏曲剧种,都是独特的文化基因,代表着不同地域、民族的历史记忆与审美智慧,是中华文明源远流长、根深叶茂的生动体现。

国庆假期首日,中央广播电视总台首届“举世无双・稀有剧种盛典”19:30在央视戏曲频道(CCTV-11)播出,并在央视文艺新媒体矩阵、央视频、央视网、云听等多平台同步播出。

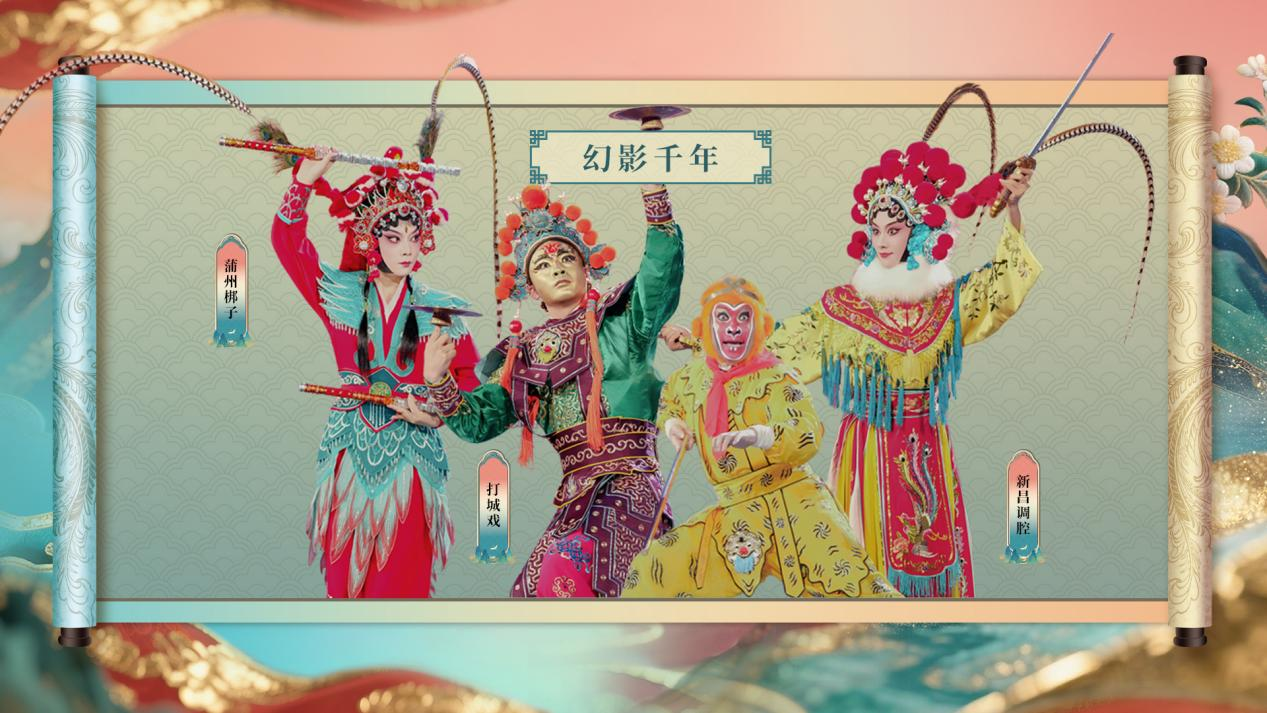

来自祖国东西南北中的30多个稀有剧种——五音戏、眉户、沁源秧歌、赣南采茶戏、平调落子、道情戏、莆仙戏、甬剧、庐剧、苏剧、打城戏、蒲州梆子、新昌调腔、湖剧等百余名演员齐聚盛典舞台,倾情演绎经典作品。

此次稀有剧种盛典形成了跨媒体、多圈层、积极互动的传播态势:国庆假期期间,盛典网络触达人次约5000万,网络视频播放量超3000万,社群朋友圈互动量约100万,大屏观看总人次1487万。其中微博图文阅读量1300万,微博平台热度持续高涨,“稀有剧种”相关的词条首次登陆微博热度榜。

“小剧种也需要被看见。”节目播出后,受到了社会各界的广泛好评。戏曲界同仁赞其“中国戏曲历史长河的一笔浓墨重彩”“再次掀起戏曲人的豪情”。

“要让每个稀有剧种真正站在C位,唱响属于自己的时代传奇;要让每个剧种都有亮相的底气,让乡音里的人被看见,让戏曲‘活’进当代生活。”盛典总导演蒲力铭说。

怀着这样的使命感,中央广播电视总台文艺节目中心集合优秀创作力量,联合中国戏曲学会、中国戏曲学院、总台研究院等机构,在历史文化名城邯郸的支持下,发动全国众多稀有剧种院团,为众多稀有剧种搭建了一个国家级的展示舞台和交流平台。

在剧种选择上,主创团队力求多元和兼顾。在时间维度上,既有雁北耍孩儿、同州梆子、柳子戏等被称为“中国戏曲活化石”的古老剧种,也有甬剧等十分年轻的稀有剧种;在空间跨度上,有来自彩云之南、白山黑水、江南水乡、秦岭南北、中原大地等多个地域的稀有剧种,勾勒出我国戏曲的多彩样貌。最终在美丽的东太行山下圆满举办了总台首届稀有剧种盛典。

来自天南海北的三十多个稀有剧种在盛典舞台上亮相。它们当中有些以唱腔见长,有些以武戏为趣……不同的表演形式,让它们有着各不相同的艺术特色。主创团队在历时一年的调研和策划后,决定以“回归文化本真·激活非遗生命力”为核心理念,打造十组各具韵味、水准一流的戏曲节目。

主创团队运用舞台呈现、台上台下互动、影视化拍摄、纪实短片等多元形式,向观众全景式地讲述中国稀有剧种的故事,将剧种的原生态魅力与背后的文化故事进行了生动呈现。

稀有剧种的生存、延续和发展,既需要艺术上创作和传播方式的创新突破,也需要学术上的研究探讨。节目录制结束次日,30多个剧种的传承人、院团负责人,戏曲研究方面的专家学者齐聚一堂,围绕“稀有剧种题材与剧种融合”“稀有剧种的现存问题与发展规划”各抒己见。

北京曲剧演员许娣在研讨会中表示,“学术+艺术+媒体”同合力求发展,这种科学而开放的协作机制,不仅为包括北京曲剧在内的“天下第一团”稀有剧种注入了希望之光,也为剧种的保护与长远发展提供了新的思路与动力。

盛典晚会中,多位文艺名家和学者以推介嘉宾的身份登台,围绕不同主题讲述稀有剧种的源流和故事。他们的跨界身份和动情讲述,让更多人能理解和关注稀有剧种。

音乐人玉镯儿、张超创作为稀有剧种量身打造的推广曲,以“无双花”为核心意象,既指代戏曲舞台上独一无二的角色魂灵,也象征每个普通人心中那份不可复制的热爱与梦想。实力歌手林依轮在盛典舞台上首次进行了倾情演绎。

之后,汉调桄桄、新昌调腔、湖剧、五音戏、碗碗腔、苏剧、甬剧、雁北耍孩儿等8家戏曲院团及国风虚拟人洛天依对总台稀有剧种盛典推广曲进行了翻唱传播、推广,吟唱出不同剧种版本的《无双花》,用乡音唱出乡情,引发了社交平台中的破圈共鸣。

节目播出后,各版本《无双花》在微博端播放量累计达320万,群星版和洛天依版《无双花》在B站播放破40万,单日总互动近3万,列入B站首页推荐位,登上B站热搜。

南方+记者 杨逸

订阅后可查看全文(剩余80%)