11月25日,神舟二十二号飞船成功发射,并与空间站组合体完成自主快速交会对接。中国载人航天首次应急发射圆满成功。

点火瞬间 神舟二十二号飞船发射取得圆满成功

之所以在一个月内连续发射两艘神舟飞船,是因为驻留空间站的神舟二十号飞船返回舱舷窗玻璃因遭空间微小碎片撞击,出现细微裂纹。出于安全考虑,神舟二十号航天员乘组改乘神舟二十一号飞船返回地球。25日发射的神舟二十二号飞船后续将作为神舟二十一号航天员乘组的返回飞船。

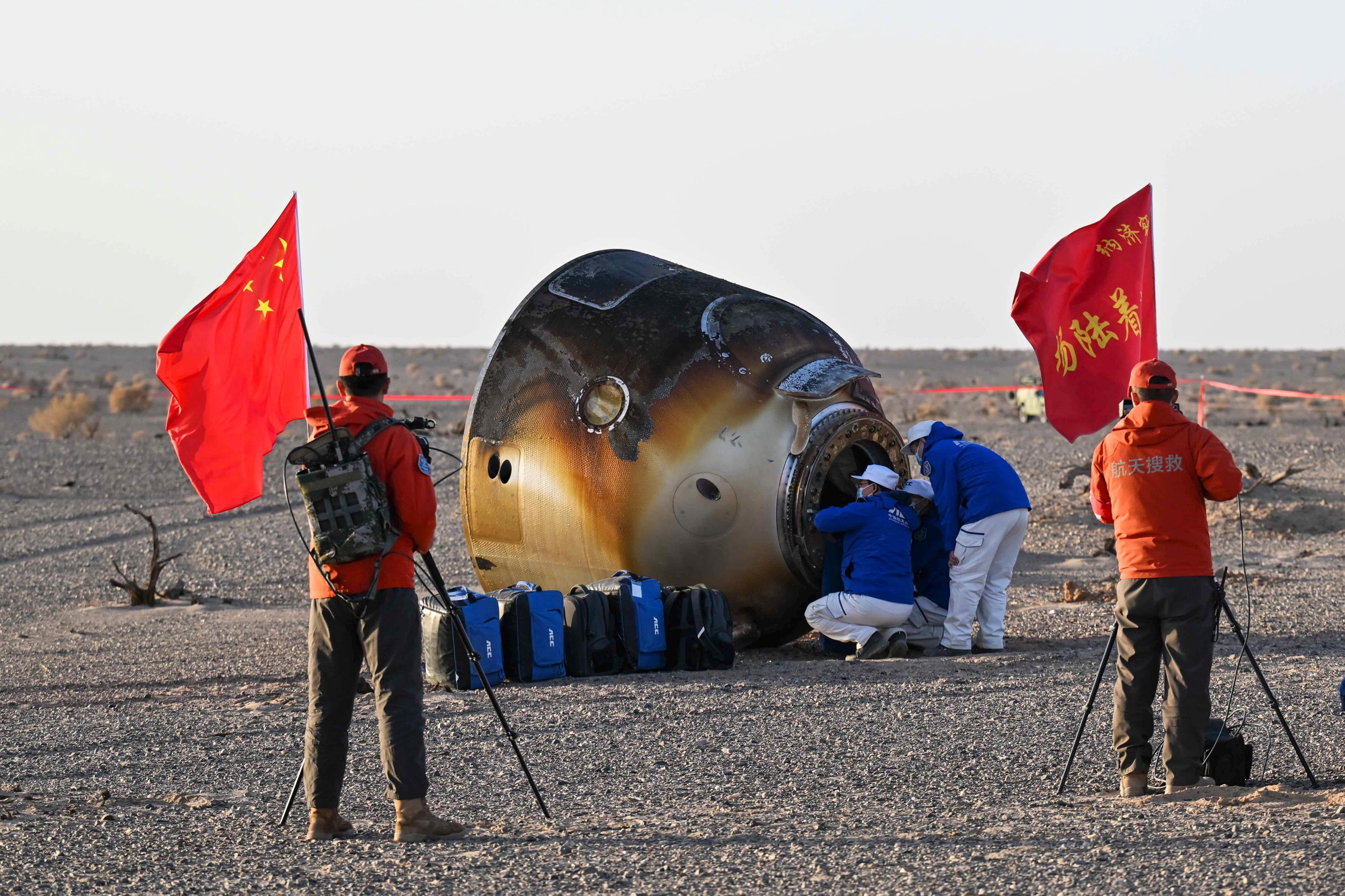

神舟二十号航天员乘组返回任务取得圆满成功。图源:新华社

引发这次“紧急救援”的,就是空间碎片。这些碎片在地球轨道上以每秒超过7公里的速度呼啸而过,威胁卫星和空间站的安全。

在科普作家瘦驼看来,这次意外也是一次“演练”:“长期驻留,早晚会碰到这种事儿。”瘦驼在接受南方+记者采访时说。

此次应急发射,不仅是对中国载人航天应急预案的一次实战检验,更是一个明确的信号:人类已经进入了一个 “后空间碎片时代”。

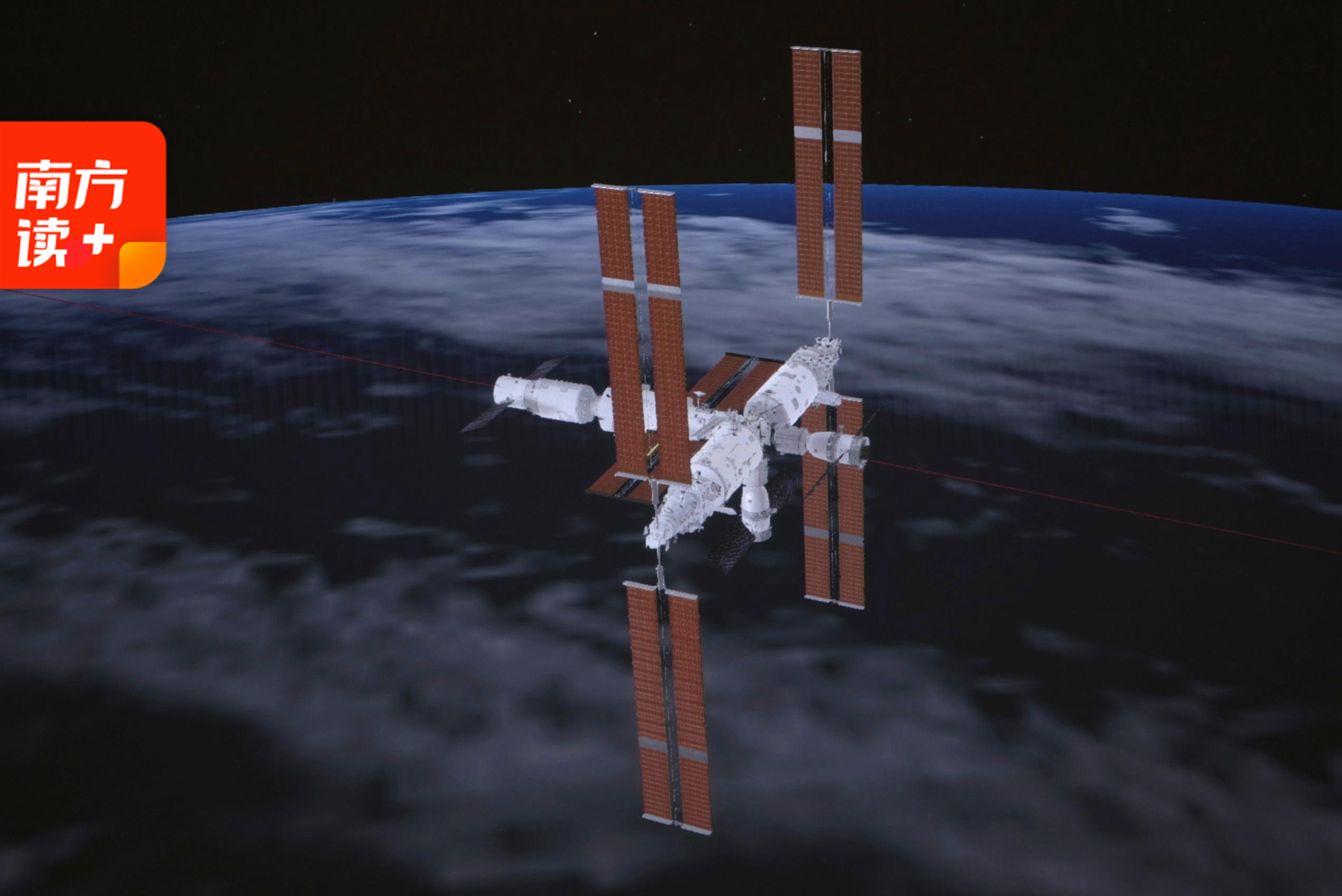

这是11月25日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟二十二号飞船与空间站组合体对接成功的模拟画面。图源:新华社

“幽灵”来自何处?

空间碎片由人类航天活动直接产生或间接衍生。

全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩接受媒体采访时介绍,废弃航天器及相关部件是空间碎片最主要、最直接的来源,占比超过40%,包括退役卫星、火箭残骸、航天器解体残骸等。

其次是航天活动中的操作废弃物。这类碎片多为航天任务执行过程中有意或无意丢弃的物品,尺寸虽小但数量庞大。

另一类是航天器碰撞与爆炸产生的次生碎片,这是碎片数量不断增加的关键原因。历史上曾发生过卫星与碎片、卫星与卫星的主动碰撞,并产生连锁反应。好莱坞电影《地心引力》就曾描绘过这种灾难:空间碎片引发连锁反应,最终摧毁了国际空间站。

这些碎片的可怕之处,更在于其速度。在近地轨道,航天器的飞行速度约为每秒7.6公里。这意味着,一颗米粒大小的碎片,其撞击能量不亚于一颗手枪子弹;一颗玻璃弹珠大小的碎片,威力则堪比一颗手榴弹。

国际空间站舷窗上的微小撞痕。图源:ESA/NASA

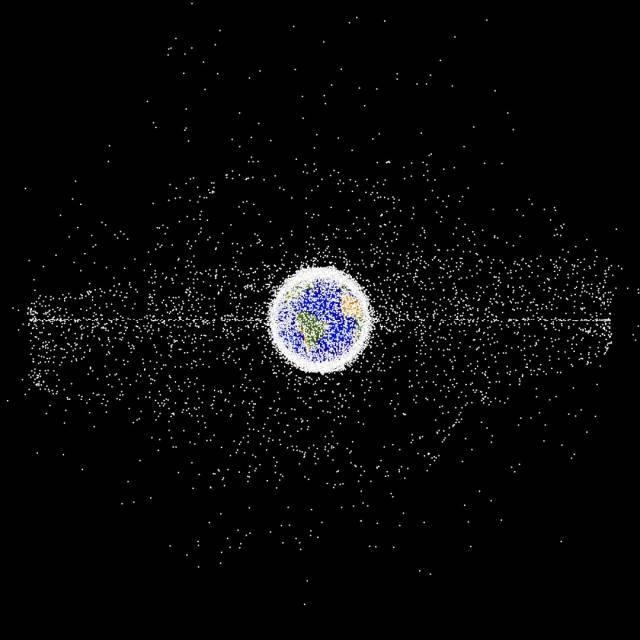

自1957年发射第一颗人造地球卫星以来,空间碎片呈快速增长的趋势。据欧洲航天局数据,截至2025年7月23日,地球轨道上所有航天物体的总质量已超过14500吨。

面对这些“幽灵”,人类并非束手无策。目前,全球主要的航天国家都建立了监测网络。瘦驼介绍,“比如说10厘米以上、拳头大以上的这样的碎块,我们几乎都记录在案,有几万个。”

一旦计算出某个碎片可能与空间站等重要航天器发生轨道冲突,地面控制中心就会指挥航天器变轨避让。然而,这次神舟二十号遭遇的,很可能是监测网络的“漏网之鱼”。

空间碎片分布示意图。图源:NASA

万无一失

神舟二十二号能在险情确认后20天内发射,得益于中国空间站在载人飞行应急保障方面建立的“滚动备份”机制。

神舟二十二号飞船发射取得圆满成功。图源:新华社

在空间站长期有人驻留期间,发射场始终有一艘载人飞船及火箭处于待命状态。这套备份方案专门用于应对在轨飞船发生故障等紧急情况。

神舟二十二号原本就是神舟二十一号任务的备份飞船。当神舟二十一号飞船被神舟二十号乘组占用返回后,备份程序随即启动,神舟二十二号由待命状态转为执行状态,迅速填补了空间站的应急救援空缺。

11月25日,北京航天飞行控制中心,现场工作人员在监测神舟二十二号飞船与空间站组合体交会对接情况。

而就在不久前,国际空间站上的美国同行因为飞船问题,曾滞留空间站数月。在瘦驼看来,美国航天员滞留,既有根据实际的判断,也有背后的无奈:根据实际判断,当时国际空间站内的宇航员属于经验丰富的老航天员,加上空间站内的生命资源仍比较充沛,因此美方做出了多待数月不会影响任务的判断;而无奈则是,他们乘坐的波音星际飞船属于实验性质的新飞船,没有备份的飞船前来接驳。

是否可以派其他型号的太空飞船去接?在现实中也遇到麻烦,倘若使用SpaceX的龙飞船或者俄罗斯的联盟号,宇航员需要重新熟悉不同型号的飞船作业,例如航天员在飞船内需要对接的压力、供氧、冷却等不同系统,“甚至连座椅都不一定适配。”这就让换乘飞船存在巨大的风险,最终重重阻力之下,造成了航天员的长时间滞留。

瘦驼还提到,NASA更多依靠商业资源去执行相关的任务,NASA本身不制造飞船,更多依靠波音公司、SpaceX等商业公司来提供飞船,而商业公司本身会更多考虑经济效益。“我们可以想象,倘若某一家的飞船在太空中出现了问题,美国协调其他家进行支援本身就是一件困难重重的事。”

后空间碎片时代

“交通越来越拥挤,但在道路维护上没有形成共识或规则。”瘦驼将当下的太空环境比作一个缺乏规则的公地,每个人都可以发射卫星,但污染和破坏的后果却由所有人共同承担。

图源:科技日报

现行的外太空规则大多制定于上世纪五六十年代的美苏争霸时期,早已与当下的技术和商业现实严重脱节。虽然各国都在各自采取措施减少碎片产生,但缺乏统一的、有约束力的国际法规,使得这些努力更像是“君子协定”,收效甚微。

瘦驼认为,要从三方面解决:

第一,是主动减少碎片产生。这已经成为航天界的某种共识,新的航天器在设计之初就需要考虑如何在其寿命结束后进行离轨或钝化处理。

第二,是主动清理太空垃圾。包括中国在内的多个国家和许多初创企业,都在研发和测试各种太空“清道夫”技术,如捕网、机械臂、激光烧蚀等。这或许正催生出一个全新的、潜力巨大的商业市场。“未来报废的卫星怎么回收,可能很快就会变成有利可图的现实。”瘦驼判断。

第三,也是最关键的,是协调一致,建立新的交通规则。外太空没有国界,但碎片的威胁不分国籍。因此,建立一个信息共享、责任明确、行之有效的国际协调机制迫在眉睫。

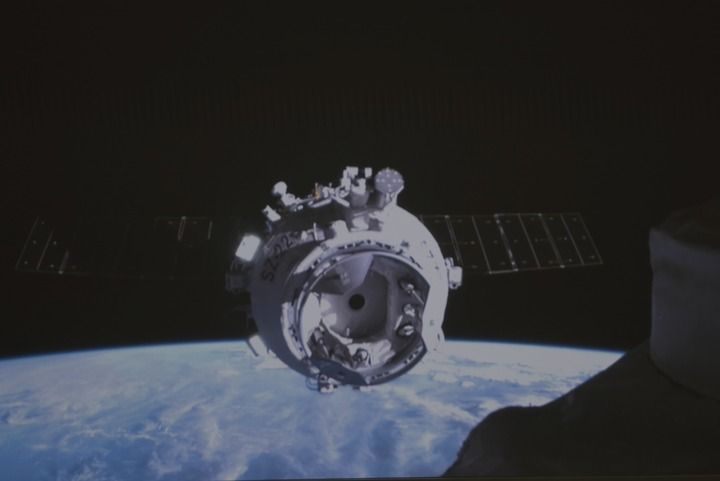

这是11月25日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟二十二号飞船与空间站组合体交会对接过程的实时画面。图源:新华社

空间碎片的威胁不再是科幻片里的惊悚场景,而是悬在每项太空任务头顶的达摩克利斯之剑。这一挑战,呼唤着全球性的解决方案。

部分资料综合自果壳、央视网、科技日报、人民日报海外版

南方+记者 徐勉 王诗堃

统筹 张志超 余佩

策划 纪蓓 丁晓然

订阅后可查看全文(剩余80%)