“听说这里有哪吒涂鸦墙,具体位置在哪里呀?”

在龙华区观湖街道上围艺术村口,游客们举着手机里的网红打卡照频频询问。这个春天,随着电影《哪吒2》热映,巨幅哪吒人物涂鸦墙走红网络,这座拥有400年历史的客家古村又多了许多“慕名而来”的游客。

艺术家陈传沛、陈彬彬、柯汉光进行“哪吒墙”主题墙绘创作。

上围艺术村,可以说是龙华区几大艺术村中的“老网红”了。从高空俯瞰龙华大地,在那现代化、数字化的城市设施中,分布着一个个极具特色的百年古村落,例如观澜大水田、鳌湖艺术村、俄地吓艺术村、观澜古墟、上围艺术村、浪口古村等。

时光倒流十年,这些承载着广府民居、客家排屋的古建筑群,多数还深陷“空心化”困局。艺术改造,让这些古村重新“开花”。

踏入鳌湖艺术村,喧嚣的车马声渐远了,温柔的风中夹杂着颜料和陶土的气息。这座仿佛与世隔绝的艺术“桃花源”,在世纪之初,还是荒芜的都市边缘,一片萧索冷清。

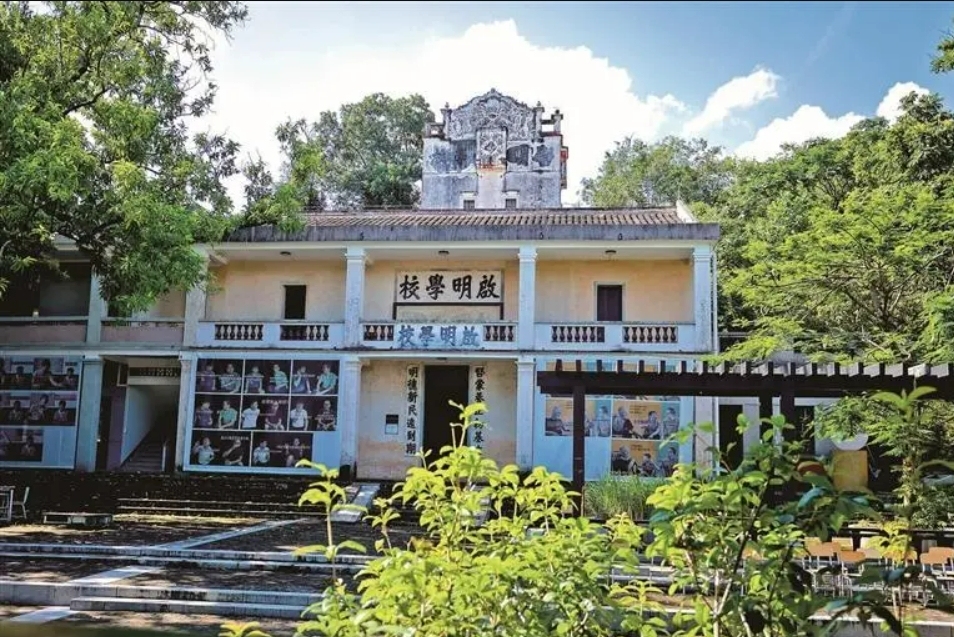

2006年,鳌湖土生土长的艺术家邓春儒推开了启明学校生锈的铁门。眼前是缺少窗户的校舍、剥脱的墙皮和齐腰高的野草。

“我看着心里觉得挺不舒服的,没用好太可惜了。”抱着让古村变得更好,让艺术家朋友有一处“栖息之地”的想法,邓春儒发起了“艺术乡建”活动,回到鳌湖并邀请艺术家入驻,用艺术重新“涂抹”古村的面貌。

当时,村民大多把清末民初建的老房子租给收废品的人和小作坊主,房屋逐渐破败,卫生条件堪忧。为了改变原村的生态,邓春儒策划了很多艺术展览以及其他艺术相关的项目,呼朋唤友,吸引身边的朋友到这里来,帮助他们建立工作室,逐渐地,这里成了深圳第一个由艺术家自发组织而生的艺术村落。

随着艺术家的入驻,破败的房子被修缮成适宜居住和创作的空间,艺术家的工作室取代了一个个黑作坊和废品收购站。还有许多不张扬的小细节,比如在艺术家梁古一的小院内,一排塑胶水管圈成自家的围墙;陈晓彬的陶艺工作室中,则装扮着自家窑里出品的陶艺。

如今,目之所及,艺术家们的创造性和想象力充满了这座古村。

村口处鳌湖美术馆所在的区域,曾是鳌湖村的村委大楼。

在村口,旧门牌装饰了美术馆外墙,在村内,房屋外墙有属于自己的壁画。古老的碉楼,带人们看见村落最初的历史;美术馆门口,特意为村民留下了“溜娃”的大草坪;曾经全村最大的垃圾站,成了全村人的“艺术+食堂”;从前的民国学堂启明学校,如今成了村里的“国际艺术交流中心”。

艺术,正让那些险些被冲散的城市记忆,以意想不到的方式重新生长。

在鳌湖8公里外的上围村,则由涂鸦喷罐取代了拆迁队的铁锤。

20世纪90年代,上围村在产业转型中引进不少“三来一补”企业,投资建成上围工业园区。随着企业和居民逐渐增加,污水流入河道,垃圾堆积如山,危险隐患重重。许多村民丢下旧宅子,纷纷迁走了。

2017年,通过政府搭台,来自五湖四海的艺术家、设计师落脚上围村。面对垃圾封堵的村庄,艺术家们提出了“解围计划”:涂鸦师陈传沛与居民一起,将村里的垃圾墙变为涂鸦艺术的画布;垃圾堆里的一块块废铁皮,被艺术家陈荣鸽打造成了精美器具;废弃的乒乓球桌,则成了画家王利军的新画案。

陈传沛与艺术家为上围艺术村创作的舞麒麟墙绘。

艺术家的入驻,也为上围村引入了新的文化基因。2017年,上围艺术村被推选为深港城市建筑双城双年展分展场。

彼时,策展团队发现,上围村民对村里已消失的事物,如老教堂、生产小队粮仓以及田园风光的村道异常怀念。于是,艺术家们设法复苏了这些历史记忆,在老村中心广场一侧的村集体新楼侧墙上,绘有粮仓记忆复原图像,名为“粮仓再现”。

再比如,面对村里荒草丛生、污水横流的环境,策展团队与艺术家提出了“肥田计划”。通过堆肥马桶的选用,与鱼菜共生垂直农业装置的设计,“肥田”将老村垃圾站、公厕等脏乱设施改造成废物循环利用、减少环境压力的绿色社区新农业景观。

上围村改造后的厕所,采用生态农业概念。

上围村改造后的厕所,采用生态农业概念。

像被魔幻的画笔点过,上围村就此焕新:青瓦白墙、小桥流水之间,色彩鲜艳明快的绘画、陶艺、雕刻等作品随处可见,恬静的村居生活伴随浓郁的艺术气息扑面而来。

上围村一角。

如今的上围艺术村,俨然成为国内外艺术家的“打卡地”。来自德国的拼布艺术家芭芭拉,就曾对村落里那些宛如艺术作品般的客家老宅赞不绝口:“这儿既专业又漂亮,传统建筑艺术化重生令人震撼!”

最近半年,许多上围村民的周末有了一个新去处。

在解愠图像书馆中,朗诵或创作一首诗;在上围电影博物馆,和文化爱好者一块儿欣赏一部电影;在艺术家邻居的指导下,亲手创作扎染艺术作品……在艺术家与社区党委共同推出的“上围YO!”系列活动中,从艺术家工作室、书馆到博物馆,村里的每一个小院,都讲述着“艺术即生活”的上围故事。

古村里,艺术正像毛细血管般渗入村民生活。

虽然没有过多刻意让村民接受艺术的学习,但鳌湖老村的社区空间已经将人和艺术连接在了一起。艺术家在此足不出户的就地创作,和社区的邻里乡亲吃饭、喝酒、闲聊,村民在公共艺术作品旁散步、跳舞,在生活中潜移默化的触接和感受到了艺术意识。

面对鳌湖村里青少年的公共教育活动。

因为住着不同的人,社区变得更鲜活有趣。村里还创建了鳌湖青工剧团,导演、监制、编剧都是村里的艺术家,还会邀请村里的保安,环卫工,房东,老师和艺术家参与其中。

这样的变化也发生在俄地吓村。

2019年,一批艺术家落脚这个小村落,同样用艺术装点出一处处精美的小景,把客家民居改造成清新迷人的艺术家工作室。如今,这里有20多位驻地艺术家及工作室,龙华区在这里建设起了新时代文明实践点,包括刘震云、张抗抗、王蒙等多位当代中国著名作家和文化人到访,并发起多项文化研讨及活动。

在龙华,艺术村并不是一个个均质化的艺术飞地,而是与古村落紧扣生长。

一度凋敝的古村落得到维修之后,村民的传统文化习俗也在这里得以复苏。在蝶变为版画基地之前,大水田村原来的两个祠堂因为破败,已没有拜祭活动。经过修缮以后,逢年过节村民都回来聚会了。在鳌湖,至今还保留着几家宗祠,作为祭拜祖先的场所,路过这些宗祠的时候,甚至还能看到正在供香的村民。鳌湖艺术村计划把碉楼做成一个展览的空间,参与者置身其中,可零距离感受碉楼之美。

如今的观澜版画村(大水田村),是深圳的文化名片之一。

如今的观澜版画村(大水田村),是深圳的文化名片之一。

在龙华,艺术村不仅是“艺术家的艺术村”,更是“所有居民的艺术村”。随着文博会分会场等更宽广的平台在龙华的艺术村一一落地,这些平凡的城际边缘村镇,还在转型成为深圳文化艺术领域内的新生力量。

撰文:程德坤

图片来源:龙华文体云、龙华新闻、艺术村落、深圳市公共艺术中心

订阅后可查看全文(剩余80%)