《狂野时代》全片约2小时40分钟,放映时,我身后的一对年轻人不停地说:“怎么看不懂?”“他不是死了吗,怎么又活了?”“这音乐好像是巴赫的。”在离结束还有20分钟时,他们熬不住起身离开了。这是那场入座率大概五分之一的影厅里离席相对较晚的。

这也是迄今为止唯一一部我觉得完全无法讨论给它打几星的电影,因为毕赣把一切付诸于感官,所有的理性都被抛弃了,这样的作品本就在一切“打几星”的评价体系之外。

01

是感官诗意而不是叙事哲学

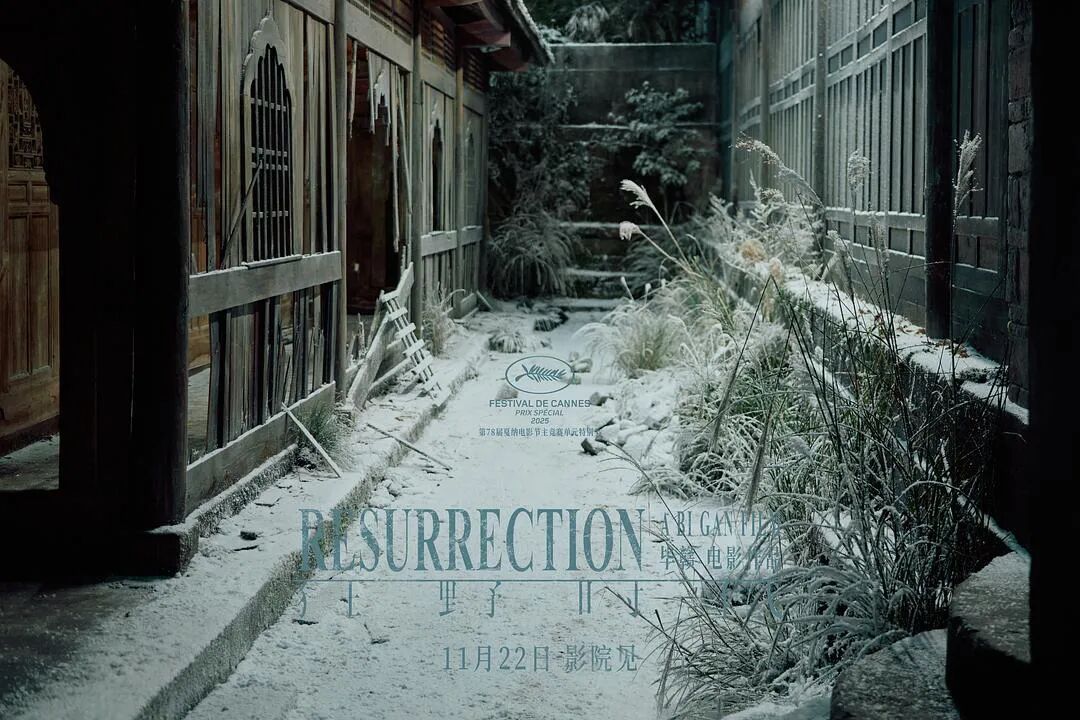

毕赣的前两部作品,尤其是《路边野餐》,带来了凯里蓝调,那些属于诗歌、潮湿乡村、蓝调山路和长镜头的美学,奠定了他的电影风格——重感官体验而轻叙事。

在《地球最后的夜晚》里,他将这个特点用梦境放至最大,故事在诗意与梦境中摇晃。但在7年后的这部《狂野时代》里,他几乎完全抛弃了叙事,将电影完全交给感官。

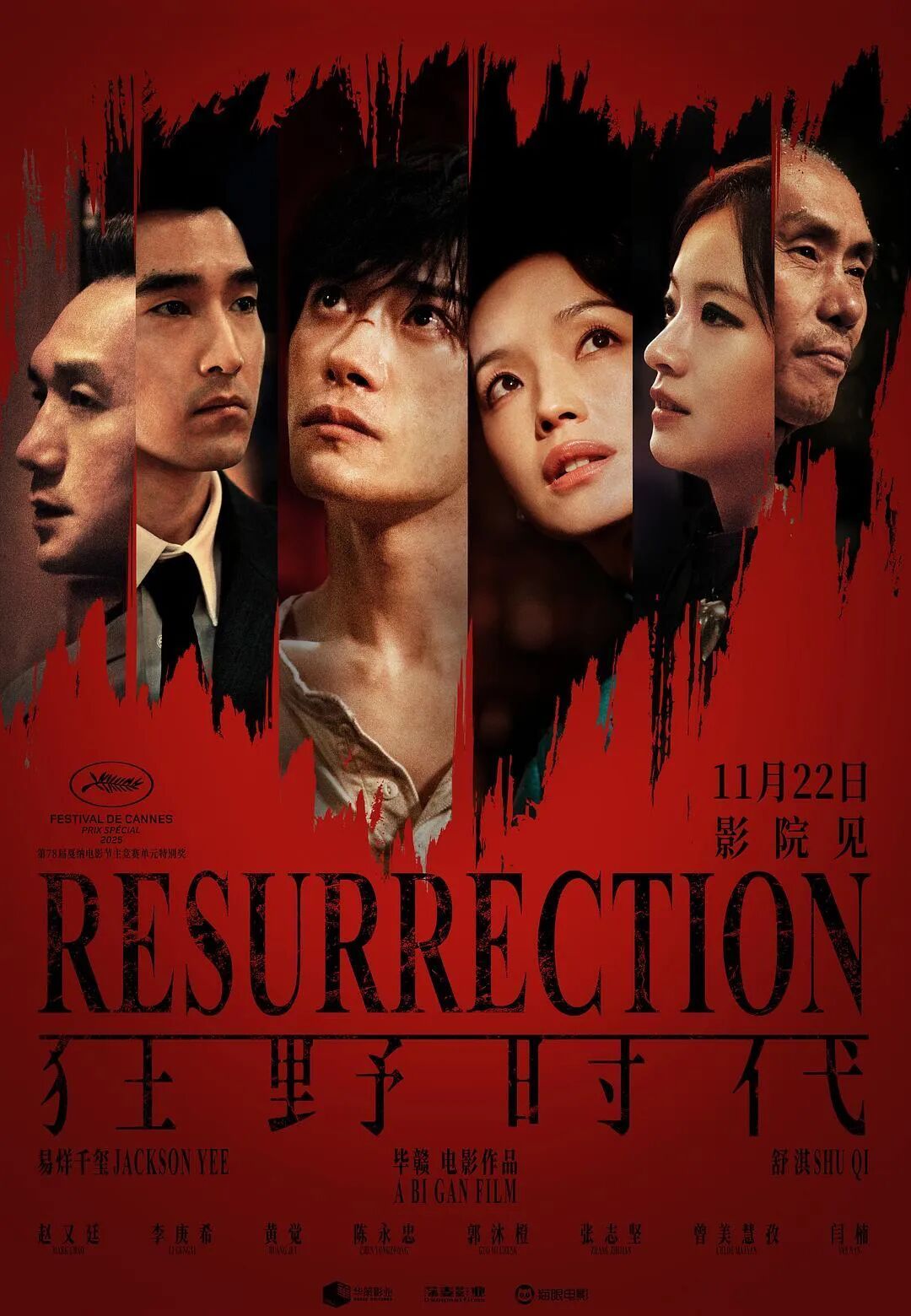

影片开场就是奇幻世界:人类失去做梦能力,换来永生。一位“大她者”(舒淇扮演)找到一位沉迷梦境的迷魂者(易烊千玺扮演),进入他的意识残骸,开启一段穿越多个时空的梦境旅程。

六个章节,每章对应一种感官和意识:视、听、嗅、味、触与思。每一段风格迥异、节奏断裂。时代切换毫无过渡,现实与梦境、仿生与人类的界线不断变化。

有浪漫、炫目,也有诗意,甚至血腥,几乎到五色令人目盲。

这让影片具有一种“影史卷轴”的观感:人物像在穿越电影史的不同章节,既有现代工厂,也有赛博未来、寓言式乡野,给观看带来了巨大的理解负担。

贯穿全部的,是对 “叙事”以外维度的兴趣:影像、声音、时间、感官,它们才是影片的主角,至于电影本身讲了什么,反而是最不重要的。

如同诗和抽象画,你感受到什么,那么它就是什么。

它可以是对百年电影史的致敬,也可以是对人世甘苦的咂摸,同样也像对未来电影梦的悲观寓言。宛如深藏在感官碰撞中的谜语、呓语、梦话和痴话。

与许多意识流电影不同,他甚至毫无哲学野心,并不想告知大家任何一个人生感悟,只是将所有感官自我解剖,呈于银幕之上。

观众无法找到情绪入口,别提共情,连愤恨都无法投射,“进入”被整个取消了。

这样的创作,当然会带给观众观看上的震荡和颠覆。某种意义上,它甚至打破了导演与观众之间的契约——说故事者不再说故事,观众便不再存在。

当观众被消灭,创作者的更宏大、更抽象的自我表述所为何事呢?

02

消灭叙事而开启感官是新毕赣?

显然,在《狂野时代》里,毕赣放弃了过去以情绪和地方记忆为重心的路径,转向一种更为彻底的感官系统构建。

他与过去梦境诗人的标签彻底切割,抛弃乡村风景、梦境漂流,用镜头把观众熟悉的世界撕裂,逼迫它露出内里的狂与梦,这是比用电影写诗更大、更深的影像野心。

这种切割对于毕赣这样对电影满怀梦想的创作者而言并非偶然。一个导演如果一直重复自己最擅长的内容,必然陷入循环,哪怕凯里蓝调再迷人。

毕赣显然意识到这一点。他选择让旧风格终结,让深厚的地方记忆——苗族文化、凯里地景、语言与气味——退隐,走向对全球影像语言的渴望——超现实、诗电影、科幻寓言、形式实验。

他最擅长的长镜头也因此被重构。它不再是展示影像的空间,也不只是时间的凝视,而是试图将观众“拖入梦境”的机关,是他试图制造的黑洞入口。

但,当他放弃了地方经验的确定性,冲向影史与科幻的未知空间,个人经验被稀释、作品更多依靠结构而非情绪来运作时,他的调度力量似乎并未跟上。

意念很坚定,但表达出现了乏力的缺口。

《狂野时代》在戛纳公映时,获得了好坏两级的评论。《The Film Stage》夸赞它有“纯粹影像的野心”,融合了超现实与极写实美学,让乡村场景被重新塑造成具有宇宙深度的景观。

但也有媒体和评论家说段落参差不齐、拘泥于形式,“影片有些空转,仅凭一连串繁复的影像在流动……一种无聊感油然而生……影片并未真正刻入视网膜,太过封闭于自己的泡沫中,与观众缺乏对话。”

当毕赣离开凯里,离开他所熟悉的故事载体,仅凭感受和技法,似乎并没有找到一条立即有效的通途。

03

短剧时代,电影何去何从?

影片中,毕赣不断地借字幕表达对未来电影的忧虑。的确,短剧和短视频已经大行其道,用最快反馈、最少耗能的方式刺激观众。电影这样需要沉浸式体验和进入的艺术将何去何从?

《狂野时代》过度地让电影剥离叙事,逼迫观众从观看转向体验,从理解转向感受,也许就是为制造绝然的迥异感。

他将电影的历史、时间、梦境、身体、科技、感官并置起来——地方经验与全球影像语言交错、乡村记忆与赛博未来并行。似乎正试图验证,电影不仅是讲故事的工具,更可能是体验媒介、另一个感官、梦的发生器。

在他制造的这场对抗中,电影重新被定位。

他“杀死毕赣”, 放弃曾经的标签、方法、安全区,让自己处于一个未知的影像地带,也“杀死观众”, 大家习惯的观看入口被消除:故事被淡化、角色被游移、代入被剥离。观众被要求变成一个被影像拖入意识的人,而非坐下来等导演讲故事的人。

这种双重“杀”是毕赣用自己的作品做的一次赌注,看电影作为艺术是否还有另一条通路。

《狂野时代》是一部失败的电影,还是一次有瑕疵但伟大的尝试,这个问题恐怕只有时间能回答:且看是否有后来者继续而更好地踏上这条路。

我们只能静待答案。

作者 | 陈 陌

编辑 | 楼 主

校对 | 赵立宇

订阅后可查看全文(剩余80%)