要说历史上产生状元最多的城市,那就不得不提苏州了。说起苏州,现在人们第一时间想到的或许是精巧绝伦的苏绣、热气腾腾的苏式汤面、甜糯可口的梅花糕,又或许是冠绝天下的苏州园林。但如果你要问古代人,清初的散文家汪琬会回答:“苏产绝少,唯有二物”,一为梨园子弟,这其二呢,就是名扬天下的苏州状元了。(钮琇《觚剩续编》卷四《物觚·苏州土产》)徐珂也在《清稗类钞》中写:“苏州有三多,曰多状元,曰多妾,曰多名妓。”并指出“鼎甲之盛莫盛于苏州府”。

根据学者李嘉球先生在《苏州状元》中统计的数据,自隋朝创立科举制度开始,至清光绪三十一年(1905)废除科举为止,全国共有文、武状元七百余名,其间苏州共出50名,其中文状元45名、武状元5名。就在有清一代,苏州就出了26名状元,占江苏全省状元数的53.06%。“状元之乡”由此可见一斑。

然而,人们不禁要问,苏州为什么能走出这么多状元呢?

政治经济重心的南移

苏州也并非从一开始就有着“状元之乡”的美名,隋唐至北宋时期,由于政治中心在西安、洛阳、开封一线,也就是在黄河沿岸,北方的状元更多。南方的状元开始超过北方,是从南宋开始的。

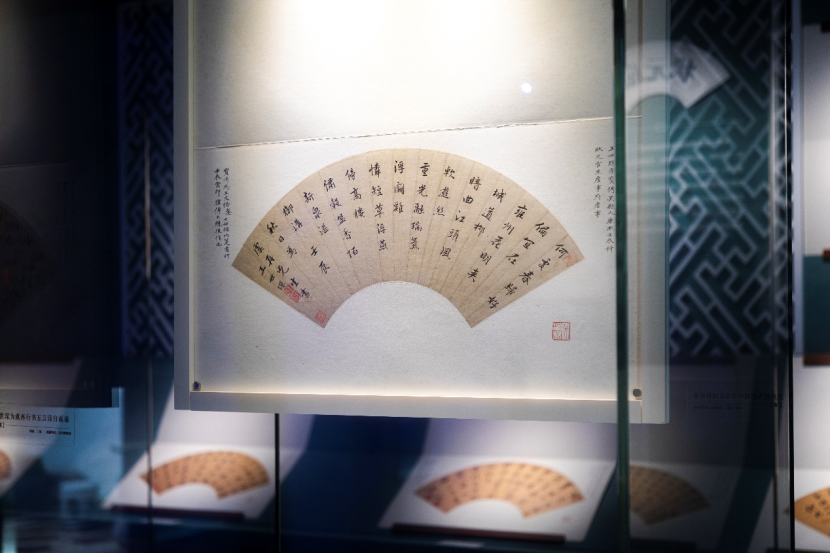

状元扇面展。来源/苏州博物馆

靖康之变后,宋室南渡。赵构在应天府继位(1127),改元为建炎,之后辗转于建炎三年(1129)到达最初的南渡目的地——江宁,后改称建康府,但完颜宗弼(兀术)很快就率领三路金军南下,赵构又再次出逃。建炎四年(1130)完颜宗弼攻入临安,赵构遁于海上,到了当年二月,宗弼因孤军深入,声称“搜山检海已毕”开始撤兵,但经此一遭赵构再也不愿回建康,于是在绍兴元年(1131)十一月,赵构以绍兴“漕运不继”为由,移驾临安,翌年正月十四日抵达临安,最初称为“行在”,至绍兴八年(1138)才正式定为都城,宋朝也由此完成了政治中心的南移。这一重大转变不仅改变了南宋的政治地理,更重塑了中国的文化版图。

南宋初期,适逢战乱,整个江南都处于动荡之中,百废待兴,第一次省试是在绍兴五年(1135),此时秦岭淮河以北的地区基本上处于金人的控制之中,南方状元数量逐渐增加。

整个南宋期间,苏州共出过7位状元,而在北宋的167年间,苏州只出了一个状元莫俦[政和二年即1112年状元],后因降金遭贬。这种数量上的差距,也和宋室南迁有着脱不开的关系。

除了政治原因,更根本的还是中国经济重心的南移。苏州本就物产丰富,被称为“鱼米之乡”,在西汉时期就是江东中心,相比于北方,也少了许多战乱的侵扰。自隋朝大运河开通以来,南北经济的交流逐渐频繁,也就使本就富庶的苏州更上一层楼。至唐代,苏州已是“甲郡标天下,环封极海滨;版图十万户,兵籍五千人”(《自到郡斋走笔题二十四韵》)。唐代诗人白居易在苏州任刺史时,曾留下许多描写苏州风物的诗篇,“十万夫家供课税,五千子弟守封疆”(白居易《登阊门闲望》)也反映当时苏州在全国经济中的地位,在南宋时更有“苏湖熟,天下足”的说法,可见苏州的繁盛。元代郑元祐在《侨吴集》中写道:

“惟东南富庶为天下最,若吴之赋入则又为东南最。”

明清时期,苏州府所缴纳的税粮占全国的十分之一,丝绸、棉布行销四海,明人王锜在《寓圃杂记》中描述苏州:

“闾檐辐辏,万瓦甃鳞,城隅濠股,亭馆布列,略无隙地。舆马张盖,壶觞罍盒,交驰于通衢永巷中,光彩耀目。”

这种持续的经济繁荣,为文化教育的兴盛提供了最为肥沃的土壤。

江南经济的逐步起飞,使得江南成为人才的聚集地,也为苏州文教的发展提供了坚实的经济基础,百姓们衣食无忧,自然也就追求起精神上的富足。于是在“万般皆下品,惟有读书高”的年代,在这样富庶的苏州,人们纷纷筑起藏书楼,支持子孙后代们考取功名,来保障家族的政治经济利益。

国历君自制表情包。底图来源/电影《唐伯虎点秋香》截图

千年的重教风气

除却坚实的物质经济基础,苏州状元的兴盛也离不开苏州源远流长的重教风尚,《吴郡志》中记载,“其人君子尚礼”“道教隆洽,亦其风气所尚也”,这种尚文重教的风气历经千年而不衰。

北宋景祐元年(1034)范仲淹调任苏州,在苏州城南得到了一块名为“南园”的土地,此地风水极佳,据“堪舆师”说,若是在此处定居,子孙会科甲不断、公卿辈出。不料范仲淹听后说:我在这里安家,只有我一家富贵;不如在此建个学舍,让吴中子弟都来接受教育,大家都富贵。于是他在这块叫做“南园”的土地上建起一座学校,这就是后来的苏州府学。之后范仲淹请胡瑗为首任教席,确立了因材施教的“安定教法”,首开东南兴学之风,著名学者纷纷来苏讲学,一时盛况空前,“学者甚众,登科者不绝”(朱长文《吴郡图经续记》)。由宋至清,有20位状元曾就读于苏州府学,苏州府学也就成为苏州文运昌盛的象征。范仲淹不仅自己捐了地,还向朝廷建议重视办学,认为“致治天下,必先崇学校,立师资,聚群材”,也正是这种思想滋养了苏州的文脉。

范仲淹画像。来源/《中国历代名人画像谱》

除了官学,苏州的私家教育也相当兴盛,家庭教育在苏州士人的成长中发挥着重要作用。所以说,不管是在社会上还是在家庭中,苏州处处浸润着重学重教之风。而这种风气不仅影响了为科举考试读书的士人,也为苏州催生出了一众才女。

明清时期,苏州涌现出了大量闺秀诗人和画家,“吴门多闺秀,如沈散花、汪玉轸、江碧珠等,俱能诗”(施淑仪编《清代闺阁诗人征略》),这些才女没有办法像男子一样考取功名,却以深厚的文化素养,在家庭中持续产生影响。这些才女大多出身文化世家,她们出嫁前受到良好的教育,出嫁后就将自身的文化资源传递到其他家族,进而潜移默化地影响下一代。明清时期的苏州状元,就有许多是受到母亲的悉心培养。

如清代昆山徐元文“兄弟三鼎甲”,其母就是顾炎武五妹,父亲远游,兄弟三人的学习和教育都系于母亲一身。又如乾隆五十五年(1790)的苏州状元石韫玉,出身普通的士绅家庭,父亲常年在外远游,他从小就跟随母亲读书,出身于书香世家的母亲每日亲自督课,为他讲经,正是这些闺阁教师,为苏州状元的成长提供了最早的启蒙。

成熟的应试体系

除了上述的经济基础和重教风气外,影响着苏州状元产生的最大因素仍然是——科举。说到底,状元是通过科举考试产生的,那么为了成为状元,就必然要对科举考试的内容和形式做到烂熟于心。在科举考试的时代,古人也有着自己的应试技巧。尤其是在明清两代,八股成为科举的定式,八股文写得好与不好直接决定了学子们的未来仕途。八股格式僵化,内容也限于四书五经,虽然常常被诟病“锢智慧,坏心术,滋游手”(严复《救亡决论》),但也为应试技巧的发挥提供了空间,催生了一套完整的应试体系。

状元及第镜,明。来源/故宫博物院

在这种情况下,希望考取功名的苏州士人自然也就重视起八股文的学习和写作,顾颉刚曾在《苏州史志笔记》中评论道:

“苏州地主家庭训练子弟适应科举制度之才能,其技术性在全国为最高。”

历史文化的积淀使苏州出现了一批掌握八股文技能的高手,这些人在金榜题名后往往又会被苏州当地士族请来讲学,传授技艺,由此形成了一种极其高效的应试教育体系和文化传承机制。就如明朝的王鏊和瞿景淳、清朝的韩菼(tǎn)都是苏州人,这些都是当时八股写作的大家,往往会引起当时士人的追捧。

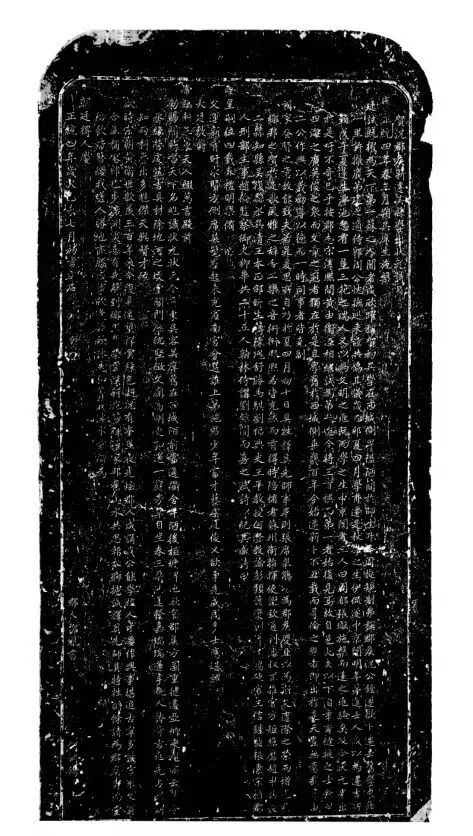

《贺况郡侯吴县出状元诗》碑,明正统四年(1439)。来源/苏州碑刻博物馆

除了考场上的发挥,官场上的联络也是必不可少的。苏州人不仅擅长科举,更精于仕宦。明清两代,苏州进士近三千人,这些科举成功的家族通过姻亲、师友、同乡等关系相互联系,形成庞大的官僚网络。以著名的“苏州状元世家”为例,申时行家族与文震孟家族等多有联姻,强强联合。这种盘根错节的关系网,也为苏州士人参加科举提供了宝贵的人脉资源和信息渠道。

值得注意的是,苏州状元在仕途上往往表现出色。明代八位苏州状元往往官至尚书、内阁辅臣,清代的苏州状元也有许多官至一二品大员。这种科举与仕途的双重成功,反过来又强化了苏州在科举竞争中的优势地位。

社会发展的方方面面使得苏州成为历史上产生状元最多的城市。而今日的苏州,虽然科举已成历史,但重教尚文的传统仍在延续。

苏州状元博物馆。来源/苏州文旅

参考文献:

(宋)朱长文:《吴郡图经续记》

(宋)范成大:《吴郡志》

(宋)李心:《建炎以来系年要录》

(元)郑元祐:《侨吴集》

(元)脱脱:《宋史》

(明)王锜:《寓圃杂记》

(清)钮琇:《觚剩续编》

(清)施淑仪编:《清代闺阁诗人征略》

(清)梁章钜:《制义丛话》

金松岑、曾朴:《孽海花》

徐轲:《清稗类钞》

严复:《救亡决论》

顾颉刚:《苏州史志笔记》,南京:江苏古籍出版社,1987年版。

李嘉球:《苏州状元》,上海:社会科学出版社,2003年版。

李嘉球:《苏州文盛出状元——苏州状元的特点及其产生原因》,科举学与考试研究,2024年12月16日。

订阅后可查看全文(剩余80%)