当你潜入广东沿岸的海底,可能会看到这样一幅场景:蓝色、粉红色、黄色相间的“石头”上,“枝丫”随波摆动,不时有鱼群环绕其间。

这些“石头”,是有“海洋中的热带雨林”之称的珊瑚礁,约25%的海洋生物在其中生活,70%的热带鱼在成长过程里需要依靠它,堪称渔业的重要种源地。在净化水质、抵御海浪侵袭方面,珊瑚礁也发挥着重要作用。

而构成珊瑚礁的主体,就是珊瑚。

珊瑚是脆弱的。受全球变暖影响,珊瑚群落正陷入系统性退化。在广东,一群“珊瑚奶爸”默默守护100多种珊瑚。他们在海底“植树造林”,希望通过自己的努力,让珊瑚焕发生机。

种养珊瑚如同“带娃”

在大多数清晨,广东海洋大学深圳研究院南海海洋生态工程技术研究所副所长朱鸣几乎都以同一套严格流程开启工作——

八点半抵达位于深圳大鹏湾的实验室,观察生态缸中珊瑚种苗的生长情况,随后通过散布于海域的水下监控,逐个片区察看海底珊瑚实时状态,并仔细记下水温、盐度、pH值等水文水质参数,分析其中是否存在异常。

与珊瑚朝夕相伴十余载,朱鸣早已摸准它们的“脾性”:所处水深不能超过6米,不然难以吸收光照;水温不能低于18℃、超过30℃,否则容易产生应激反应;如果盐度超过42‰,会因渗透压失衡出现脱水……为此,他必须时刻“耳听六路眼观八方”。

差不多在朱鸣观察记录的同时,研究所工程师陈伯贵和几位同事身着潜水服,乘快艇前往浅海水域,根据前一天的分析结果开展珊瑚种养作业。

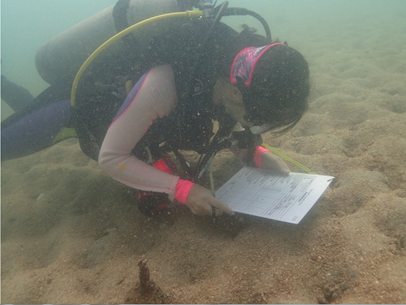

为栽种珊瑚,珊瑚保育员在水下岩礁上钻孔。

早在2007年,陈伯贵就与珊瑚保育工作结缘。那一年,广东海洋大学深圳研究院常务副院长肖宝华组织开展广东省珊瑚普查工作,在深圳从事潜水旅游的陈伯贵受雇为潜水安全员,随后正式成为一名“珊瑚奶爸”。

那次普查,也是长达18年、至今仍在进行中的粤港珊瑚礁资源调查与监测的开端。肖宝华介绍,受人类活动和自然灾害影响,广东省珊瑚群落数量于2007年至2015年期间持续下滑,“在珊瑚生态恶劣的区域,需要人为介入开展种苗种植和养护”。

珊瑚主要通过有性繁殖和无性繁殖两种方式繁衍后代。其中,无性繁殖是效率最高,也是目前国际惯用的珊瑚培育手段——即从长势良好的珊瑚母株上截取部分组织,培壮后移植到新的基底上扩散生长。这也意味着,种珊瑚的绝大部分流程,都在水下完成。

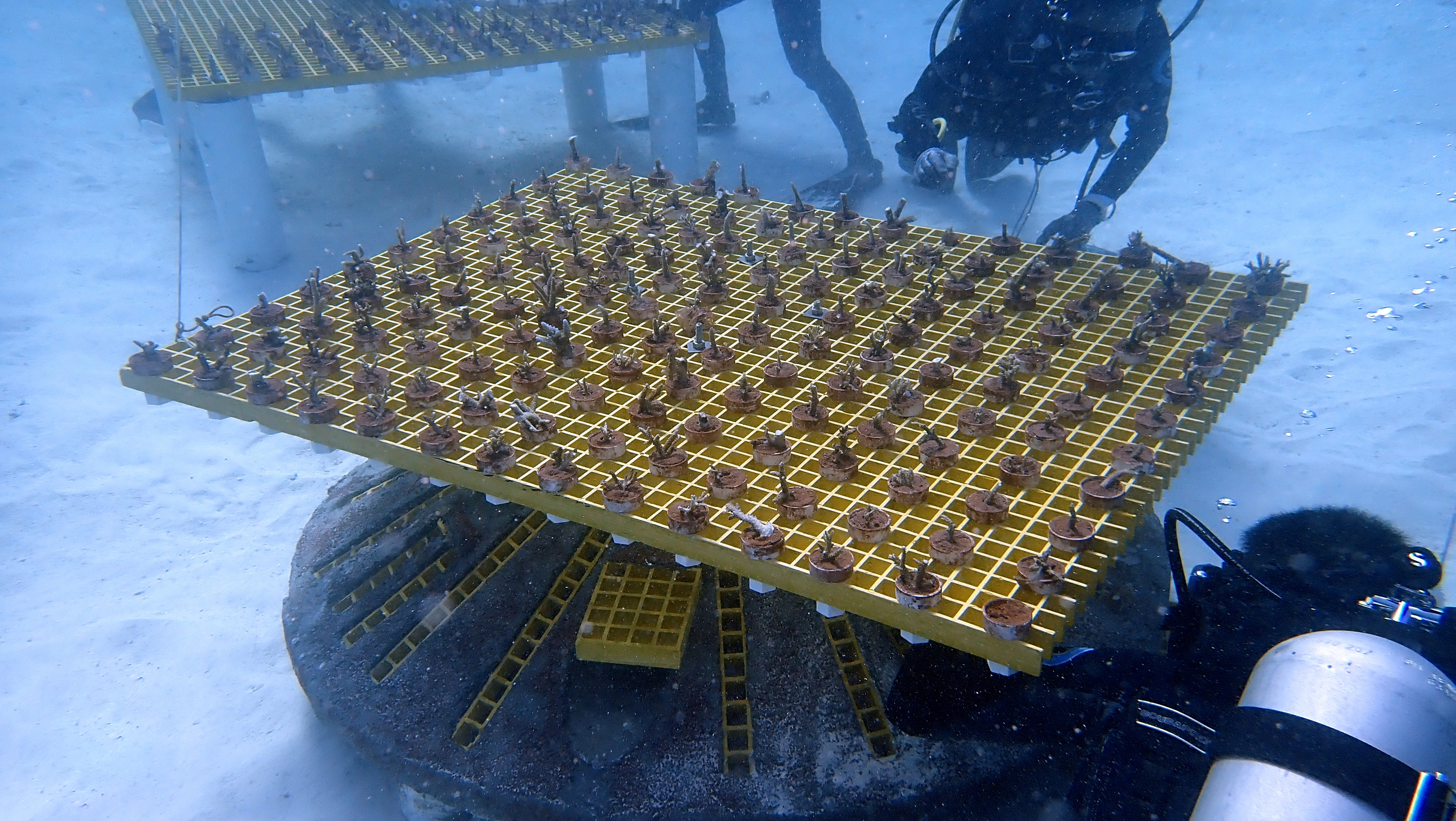

珊瑚保育员将栽种珊瑚的胶泥固定到海底网圃上。

潜水是每一位珊瑚保育员必须掌握的技能。几乎近半的工作时间里,陈伯贵和同事们都身负50斤的潜水设备,在海面以下5米的地方度过。水下取苗、按比例调制基底胶泥、将栽种珊瑚的胶泥固定到海底金属网格上……众人协作下,5到10分钟就能种下一株珊瑚幼苗。

这些新栽种的珊瑚“宝宝”,也将成为陈伯贵和朱鸣未来一段时间内的重点监测对象:刚种下时每周回访一次,种下半年后一个月一维护,再往后才能逐渐“放手”。

珊瑚保育员开展日常养护作业。

种养珊瑚,如同“带娃”。一年多前,朱鸣的儿子出生,从襁褓中呼呼大睡的婴儿到在身旁嬉笑打闹的孩童,他发现育儿和培育珊瑚的历程相差无几,“就像带小孩一样,幼年珊瑚需要我们很细心地照顾、全身心地付出”。

与儿子的约定

种下珊瑚,只是第一步。

“珊瑚长得很慢,栽种3年后才能进入‘青壮年’。”朱鸣介绍,在此期间,珊瑚将面临海洋温度、台风、渔业活动等诸多考验。

用于栽种珊瑚幼苗的网圃。

每年8月,是“珊瑚奶爸”一年中最紧张的时候。此时的海温逼近甚至超过30度,最容易让珊瑚产生应激反应,排出体内主导光合作用的虫黄藻,出现颜色趋白的“白化”现象。如果水温降低,珊瑚有可能恢复正常,但若是高温持续,珊瑚也将死亡。

那段时间,水温和珊瑚颜色,时刻牵动着“珊瑚奶爸”们的心。除了利用海底探头密切观测,他们每隔2到3天便下水一次,巡查珊瑚种苗长势,一旦发现白化情况,就将其安置到更深的海域暂时“降温”,直至恢复正常。

珊瑚保育员开展日常养护作业。

表面看似风平浪静的海洋,实则危险重重。

有一次,朱鸣到海底维护珊瑚网圃,突然看不到同伴的身影,升上水面后才发现自己已经被暗流推走;在湛江市徐闻县海域的一次养护作业中,陈伯贵一入水便遭遇暗流,被冲离下船点数十米远,才稳住平衡。

珊瑚生态修复之路,也并非坦途。

去年,陈伯贵和20多名同事在海南附近海域连续工作两个月,种下9万株珊瑚,但旋即被台风“摩羯”摧毁过半。“看到那些珊瑚断枝,虽然心痛,但我们不能停下脚步,能做的就是赶紧抢救,减少损失。”陈伯贵说。

用于栽种珊瑚幼苗的网圃。

为提高珊瑚成活率,肖宝华带领这支以“90后”和“00后”为主的团队不断更新珊瑚保育和修复技术。

“截至目前,研究院已成功培育超18种10万株珊瑚母株,拥有700个珊瑚培育超级网圃,可同时培育30万株珊瑚种苗。”肖宝华介绍,经过多年努力,广东海域的珊瑚礁生态状况总体趋势向好,珊瑚覆盖率稳定上升。

看到珊瑚摇曳、鱼群穿梭,是珊瑚保育员们最有成就感的时刻。

在众多珊瑚中,朱鸣和陈伯贵最爱枝杈四溢、状如鹿角的鹿角珊瑚。相较其他年均增长约2厘米的珊瑚,鹿角珊瑚一年便可从两个手指节大小长到9—10厘米。“见到它们蹭蹭地长,心里别提有多开心。”陈伯贵兴奋地说道。

随着珊瑚群落的逐渐恢复,朱鸣发现,在他们培育的珊瑚附近,黑鲷、石斑鱼、海鳗、曼氏无针乌贼等生物不断增多,甚至还有海龟在此栖息。动物们的选择,就是珊瑚保育员成绩的最好体现。

闲暇时,朱鸣会带儿子去看珊瑚。去年,他为儿子认养了一株海底珊瑚,希望两个“宝宝”都能健康成长,也期待孩子将来能继续为珊瑚生态修复出一份力。“等长大了,就带你潜水看认养的珊瑚。”朱鸣和儿子许下约定。

南方+记者 陈嵘伟 汪祥波 马立敏

图源自受访者

订阅后可查看全文(剩余80%)